太平洋・カリブ記者招待計画2025

参加者は、フィジー出身でニュージーランド・メディアの記者(豪州在住)クリスティン・ロヴォイ氏、トンガからテイサ・コカナシガ氏、ベリーズからコートニー・メンジー氏、ジャマイカからラッケル・ロビンソン氏、トリニダード・トバゴからカマリー・ロビンソン氏、加えて、プログラム・コーディネーターとして米国からドーン・マタス氏が参加しました。ベリーズとジャマイカの2名はいずれもTVの記者です。この記者招待計画において、各記者はプログラム・コーディネーターの指導の下、毎日、訪問先での取材を終えた後に確認・打合せを行い、記事を1本以上執筆することが課されています。なお、各訪問先にはAPICの荒木事務局長・理事が同行しました。

今回、一行は、都内のほか、大阪、神戸、香川県高松市で取材を行いました。

本計画は、2015年以降毎年実施してきましたが、コロナ禍のために2020年と2021年は中止した後2022年に再開して、本年で通算9回目の実施となりました。

◆都内視察とブリーフィング

記者たちは9月26日(金)に訪日し、プログラム・コーディネーターと合流し、FPCJを訪問して事務手続きを終え、翌27日(土)と28日(日)はそれぞれ都内見学などを行いつつ時差調整・体調管理を行いました。実質的な初日となる29日(月)は、APICにおいてプログラムの全般的な説明を行い、重家理事長から日本の政治(折しも自民党総裁選の直前)、経済情勢、高齢化社会など日本社会の現状、対外的な課題について説明しました。午後、一行は外務省を訪問し、鈴木律子中南米局中米カリブ課長と岩崎竜司アジア大洋州局大洋州課上席専門官から両地域と日本との関係等について説明を受けました。その後、気象庁を訪問し、気象防災オペレーションルームで気象予報、台風のモニタリング業務の説明を、地震火山オペレーションルームで地震観測のモニタリング業務の説明を受け、最後に記者会見室を見学しました。

(左:FPCJを訪問、右:APICにてブリーフィングの様子)

(左:外務省にて、右:気象庁にて)

◆大阪市のごみ焼却の視察

9月30日(火)は、午前中に新幹線で大阪に移動し、午後、大阪広域環境施設組合舞洲工場(ごみ焼却場)を視察しました。工場の外観は、まるでバルセロナのガウディの作品かと思わせるようなもので驚かせられますが、実は、ウィーンの芸術家フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー氏によりデザインされたものだということで、建物が地域に根ざして、技術・エコロジー・芸術の融和のシンボルとなるように意図されています。大阪市、八尾市、松原市及び守口市が7つのごみ焼却場を保有していて、この舞洲工場はその一つですが、外観にもお金をかけており、総工費は609億円だそうです。施設内の説明を受けながら、参加記者の国のほとんどには焼却炉がないので、非常に関心をもって質問をしていました。

◆EXPO2025視察

10月1日(水)は、当時開催中のEXPO2025にて参加記者出身国のパビリオンを順次訪問し、自国がどのように対外的に広報しているか、万博とはどういうものかを視察してもらいました。

まず、記者一行は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の吉村佐知子 広報・プロモーション局上席審議役兼部長から万博の概要の説明を受けました。その後、万博の大屋根リングの外にある「カーボンリサイクルファクトリー見学ツアー」でRITE(公益財団法人地球環境産業技術研究機構)、大阪ガス、エア・ウォーターの3種類のツアーに参加し、空気中からCO2を回収したり、メタンと混合してエネルギーとして万博会場や近隣の700世帯に供給している施設、また、きれいな水として海洋に放出している施設を視察しました。その後、会場内のブルーオーシャン・ドームで、いかに海洋ごみが増えてきているかということを学びました。

(左上:万博の概要の説明を受ける様子、右上&下部:見学ツアー)

(ブルーオーシャン・ドームにて)

午後は、記者の出身国が入っているコモンズ館を順に回りました。各国のブースでは、責任者から説明を受け、また、記者もそれぞれインタビューを行い、自国向けの記事を書いて、非常に盛り上がりました。その後、大屋根に上り、半周して会場の全体像を見ました。

(各国のブースにて。左上:トンガ、右上:トリニダード・トバゴ、中央左:ジャマイカ、中央右:フィジー、下:ベリーズ)

夕方には、会場内の海上部分で、水上を自由に動く床(台船のようなもの)のロボット実証実験を視察しました。自動で海洋ごみを回収したり、例えば、川の渡しを船頭がいなくても自動で運航できるという実験で、皆興味をもって説明を聞いていました。

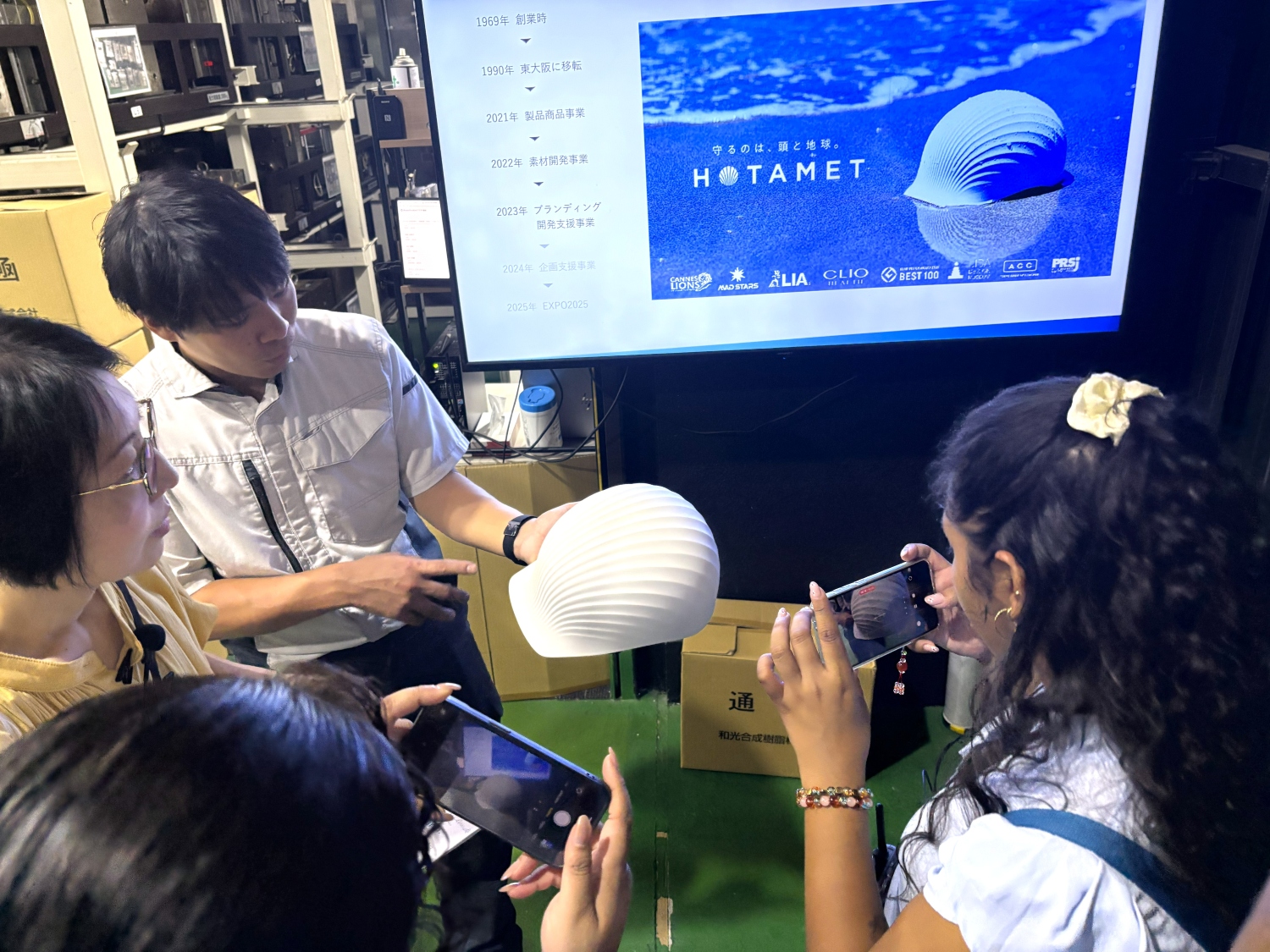

◆ホタテ貝からヘルメット、阪神・淡路大震災の記憶

10月2日(木)は、午前中、東大阪市の甲子化学工業株式会社を訪問しました。同社はもともとプラスチックの加工を行っていましたが、社会貢献につながる事業ということで、北海道でホタテの貝殻が廃棄物として廃棄されているのに着目して、産業廃棄物として買い取り、粉砕して、大阪に運搬して、プラスチックと混ぜて、ヘルメット(製品名HOTAMET)を製造しており、万博会場でも使用されています。海外へは、「SHELLMET」という名前で販売し、今後の事業展開を図りたいということでした。産業廃棄物が再利用されて、製品となることに皆感銘を受けていました。

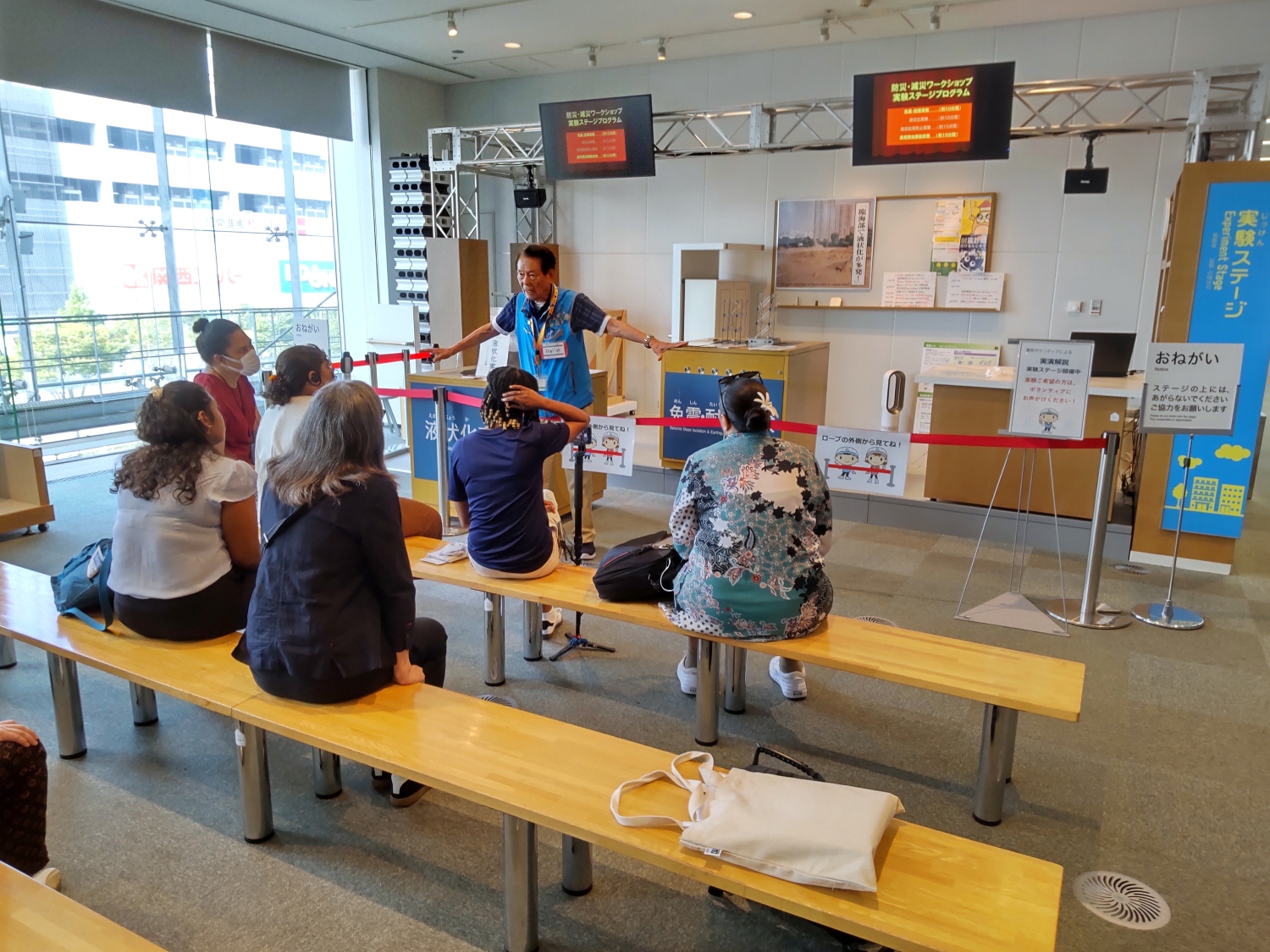

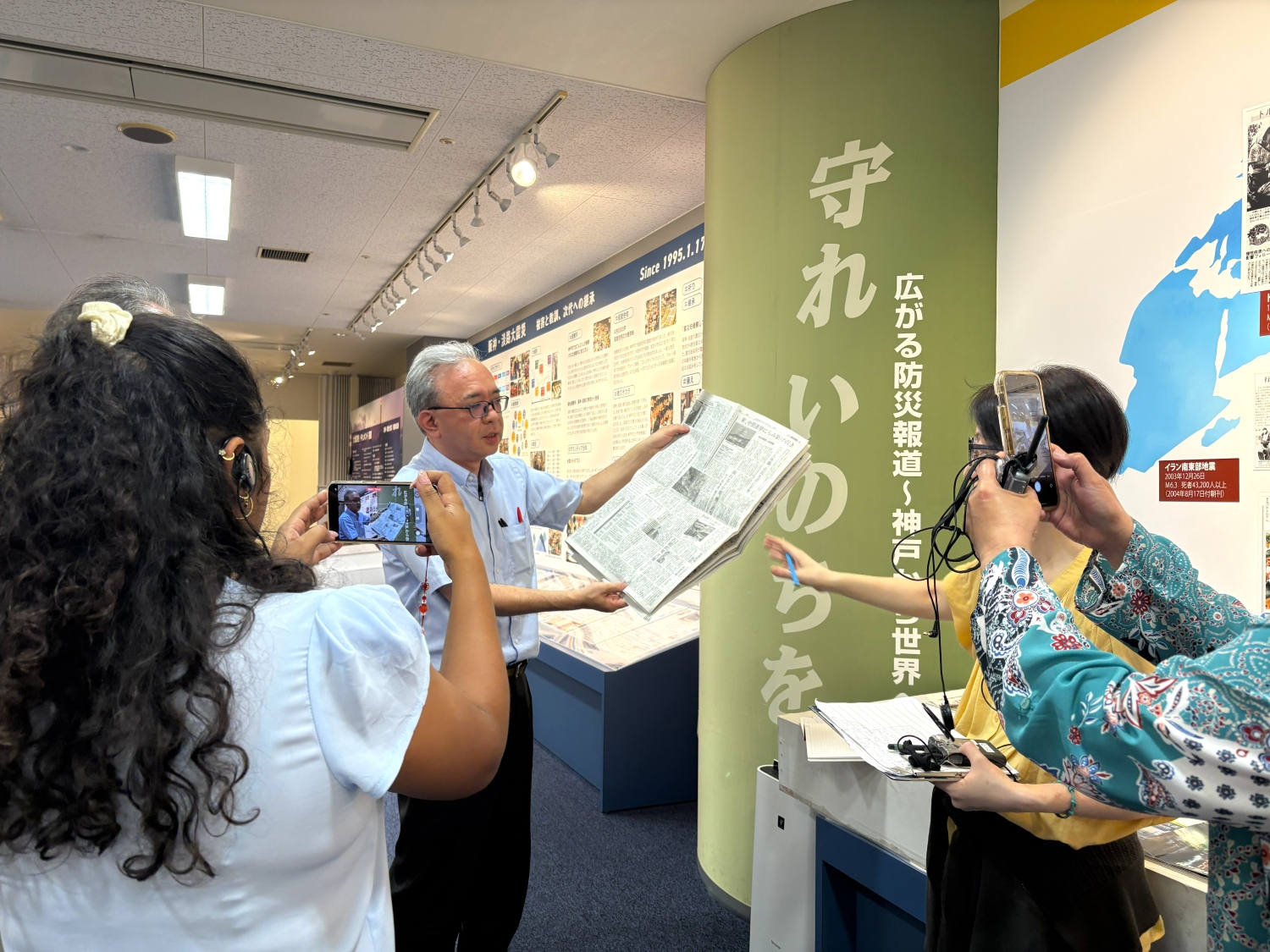

午後は、神戸に移動して、まず、「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」において、震災がどれほど大きかったか映像を見た後、防災の観点から、ボランティアガイドより、建物の強度についての実験などをしながら、説明がありました。その後、神戸新聞社で、石崎勝伸研修局文化部長より、震災当時は25歳の駆け出しの記者であったが、神戸新聞の本社が崩壊した中で、神戸・芦屋地区の担当となり、大災害の中でどのように報道すべきか等、御自身の体験を交えた説明を受けました。その年は阪神・淡路大震災が1月に起こり、3月には地下鉄サリン事件が起こって、多くの記者が神戸からいなくなり、サリン事件に関心が移ってしまったこと、神戸新聞は、地元の新聞としてその後も関連死や被災者の精神的なダメージなども含めて被災者に寄り添った報道を続け、海外の自然災害にも他社よりも多くの紙面を割いているという説明がありました。参加記者の多くは、30年前には生まれていなかったり、まだ幼少で、大震災の記憶がないため、完全に復興した神戸の街並みを見て、日本でもこのような大災害があったということに驚いていました。

(左:「人と防災未来センター」にて、右:神戸新聞社にて)

◆再び都内での取材およびプログラム修了式

一行は、6日(月)午前、読売新聞東京本社で、中島健太郎国際部次長(前アメリカ総局長)と横堀裕也編集局西部記者に会い、日本の政治状況など、記者同士ということでフランクな議論をしました。中島次長から、読売新聞が日本で一番大きい新聞社であるが、最近はネットでニュースを見る人も多くなって購読者が減少していることや、同社のスタンスなどが説明されました。参加記者から、アメリカではFOX News はトランプ支持を明確にしているが、日本の新聞はどうかという質問があり、中島次長から、日本の新聞は政権に偏るということはないという説明がありました。

午後は、「原宿はらっぱファーム」というNGOが渋谷区神宮前の空き地(テニスコート7面分の国有地)で生ごみからコンポストを作っている現場を訪問しました。代表の安西美喜子さんによると、2025年4月から1年間の契約で空き地だった国有地を借りて、土を運び、畑を作り、コンポストによる資源循環の活動、学びのワークショップを通じて、地域での資源循環や交流が生まれているということです。参加記者は、興味津々の様子で、自国ではごみは捨てているのでこうした再利用・循環に感心していました。課題は、管理契約が来年3月に切れることで、国から管理委託を受けている渋谷区に対して、この土地の継続使用を求めて署名活動を集めているところということでした。

(左:読売新聞東京本社、右:原宿はらっぱファーム)

夕方には、如水会館においてプログラムの修了式と、続いて、関係者も参加しての重家理事長主催の夕食会を開催しました。

(以上)

WHAT'S NEW

- 2026.1.15 EVENTS

第424回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2026.1.14 PROJECTS

インタビュー:田中一成 APIC常務理事(前駐マーシャル諸島共和国特命全権大使)を更新しました。

- 2026.1.14 SCHOLARSHIP

ザビエル奨学金卒業生のインタビュー記事が在パラオ日本国大使館のホームページに掲載を更新しました。

- 2025.12.18 EVENTS

第423回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.11.20 EVENTS

第422回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.11.19 EVENTS

西インド諸島大学モナ校学長招待計画を更新しました。

- 2025.10.23 INFORMATION

令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。

- 2025.10.14 INFORMATION

役員一覧を更新しました。