バヌアツにてPICとの初の合同環境セミナーを開催

◆現場視察を通じた課題把握

セミナー開催に先立つ9月12日(金)、訪問団(織朱實 上智大学大学院地球環境学研究科教授、田中一成常務理事、淺野未莉職員)は終日、関係機関訪問と現場視察を行い、環境・経済両面にわたる課題と取り組みを把握しました。

最初に訪れたJICAバヌアツ支所では内島光孝所長から2024年12月に発生した地震の影響について説明がありました。地震は観光やホテル産業に深刻な打撃を与えましたが、その後復興に向けた動きが加速し、2025年に入ってからはホテルは年内満室というほど観光需要が戻ってきているとのことでした。自然を大切にする国民性や精霊信仰が根付いていることも、観光資源としての強みであり、今後の経済回復の鍵になると強調されました。

さらに、青年海外協力隊の活動状況や、ブルーエコノミーを基盤とする新たな技術協力プロジェクトの紹介がありました。特に「豊かな前浜プロジェクト」はマンガリリュー村を拠点に展開されており、2025年4月からは資源保護から「活用と保全の両立」へとシフトすることが期待されています。震災を経て、バヌアツが持つ観光・水産・自然資源の価値をいかにレジリエントな形で発展させるかが重要なテーマであるとのことです。

続いて訪問したバヌアツ気候変動省環境保全局では、オズボーン・マレナム局長より、廃棄物管理をめぐる喫緊の課題が提示されました。特に埋立地不足やプラスチック廃棄物の急増は深刻であり、地震災害によって瓦礫処理の経験が十分でないことも問題を複雑化させています。こうした制約の中で、限られた予算と人材をどう効率的に活用するか、また「経済性と生態系の両立」をどう実現するかが、政策上の最重要課題であると指摘されました。

(左:JICAバヌアツ支所、右:バヌアツ気候変動省環境保全局)

午前中の最後には、首都近郊のブッファ最終処分場を視察しました。職員の数は限られ、重機の故障が修理されないまま放置されているため、十分な埋め立て管理が行えず、自然発火が繰り返し発生しているとの報告がありました。こうした状況はダイオキシンの発生など環境・健康リスクにつながる恐れがあり、廃棄物管理における「持続可能な仕組みづくり」が喫緊の課題であることを強く印象づけました。

午後には、マンガリリュー村を訪問し、JICAが展開する「豊かな前浜プロジェクト」の現場を視察しました。ここではシャコガイやサンゴの養殖、観光客向けの植え付け体験などを通じて、収益をコミュニティ全体に還元する仕組みが構築されています。2015年のサイクロンで施設が大きな被害を受けた際も、住民が主体的に再建に取り組み、現在では学生や若者も積極的に参加する形で活動が続いています。こうした住民主体の取り組みは、「自然資源を守ることが収益につながり、地域社会を支える」というモデルケースとして、バヌアツにおける環境と経済の連携を象徴する事例といえます。

(左:ブッファ最終処分場、右:マンガリリュー村の養殖場にて)

その夜に田中常務理事主催夕食会が開催され、奥田直久 駐バヌアツ大使、オズボーン・マレナム・バヌアツ気候変動省環境保全局長も参加しました。翌週の環境セミナーに向け、日本側とバヌアツ側の顔合わせと意見交換の機会となりました。

◆文化と自然を体感する視察

9月13日(土)、訪問団は奥田大使のご案内により、バヌアツの文化と自然を体験する一日を過ごしました。

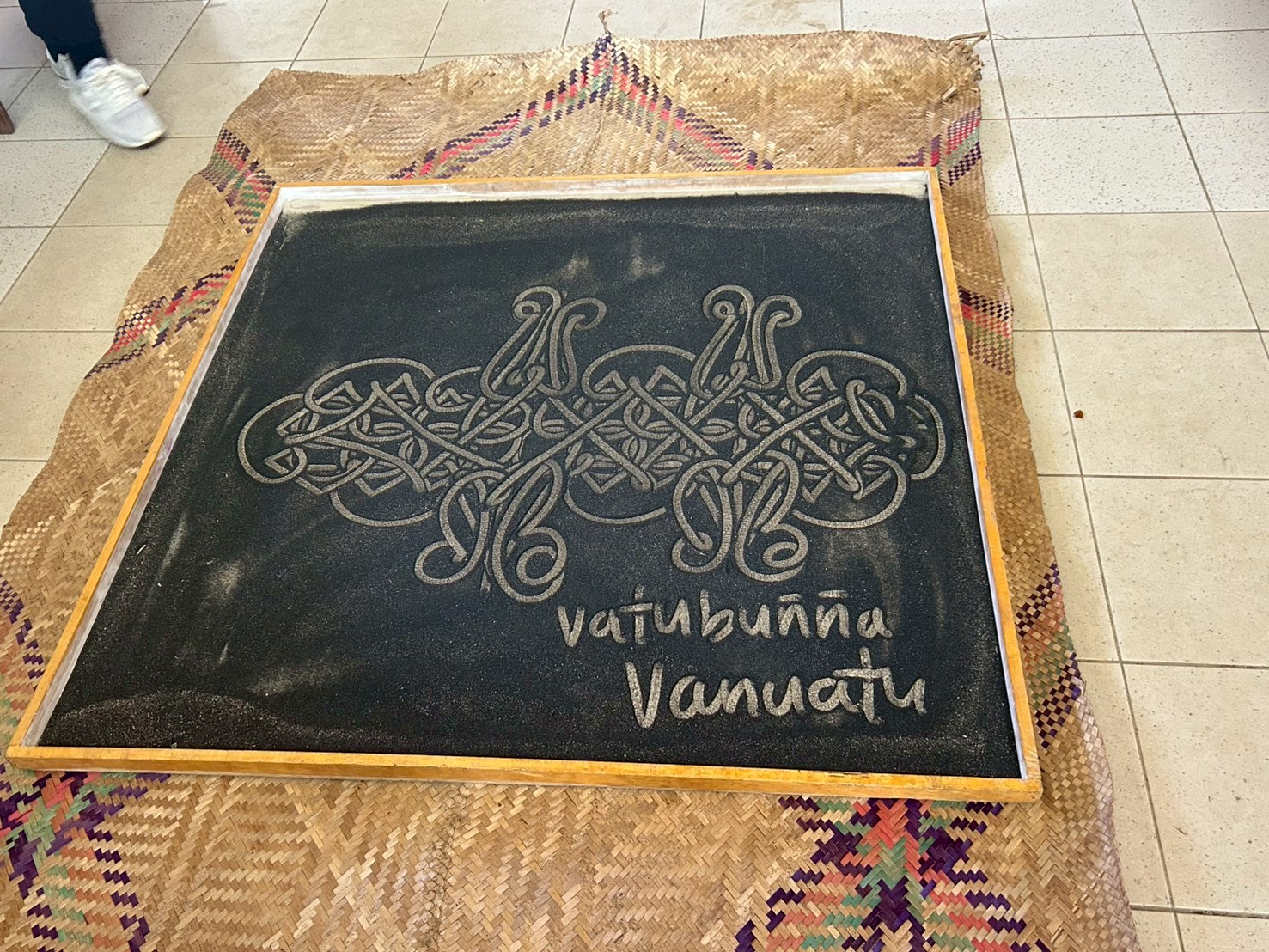

朝食後に訪れたバヌアツ国立博物館では、UNESCO無形文化遺産に登録されている「砂絵」のデモンストレーションを鑑賞しました。物語を語りながら一筆書きで描かれる砂絵は、芸術と口承文化を融合させた独自の表現であり、観光資源としても高い魅力を持っています。その後、車窓からはJICAの無償資金協力によって建設が進められているテオウマ橋を視察しました。

(「砂絵」のデモンストレーション)

続いて訪れたPepeyo Cultural Villageでは、伝統的な住居や薬草を用いた医療、農作や漁撈の方法など、地域社会に根付く生活の知恵を学びました。また、伝統的な舞踊や音楽の鑑賞も行い、バヌアツ文化の豊かさに触れました。ここで紹介されたカヴァは、収益性の高さから“Green Gold”とも呼ばれており、バヌアツでは輸出も多くされているようです。

(Pepeyo Cultural Villageにて)

午後はBlue Lagoonにてシュノーケリングを体験しました。透明度の高い海と豊かな生態系を実感することで、観光と環境保全を両立させる重要性を改めて認識する機会となりました。

夕刻にはカヴァ・バーを訪れ、バヌアツ郷土料理「ラップラップ」を体験。さらにファイヤーダンスショーを鑑賞し、文化的な一日を締めくくりました。

(左:Blue Lagoon、右:ファイヤーダンスショーを鑑賞)

◆大使公邸での結団式

翌14日(日)は夕刻から駐バヌアツ大使公邸にて、奥田大使主催の立食形式による夕食会兼日本からの参加者結団式が行われました。PICの斎藤龍三所長、尾崎氏に加え、株式会社クニエ・南洋貿易・ゴミソリューションズ・成田空港ビジネス・東京製綱株式会社・扶桑グループ・J-Life・アークエッジビジネスなど多くの日本企業関係者が出席。奥田大使、PIC、APICからの挨拶に続き、各参加者が自己紹介を行い、成田空港ビジネス宮本社長のスピーチ、PIC斎藤所長の乾杯の辞へと続きました。和やかな雰囲気の中で歓談が行われ、翌日の経済・環境セミナーに向けたネットワーキングの場として意義を持つ会合となりました。

◆PIC主催 経済セミナー

15日には、PIC主催の「経済セミナー」がThe Melanesian Port Vilaで開催されました。バヌアツ政府関係者、日本企業、国際機関が一堂に会し、経済と投資の可能性について活発な議論が展開されました。

午前の部では、外国投資促進庁(VFIPA)のレイモンド・ヴティ長官が登壇し、地政学リスクや2024年の地震による経済への影響を報告。外国投資の現状や政策優先分野(教育、保健、インフラ、ブルーエコノミーなど)について説明がありました。観光局のポール・ピオ氏からは、Air Vanuatu破綻による打撃を背景に、持続可能な観光への転換の必要性が示されました。JICAの内島所長からは、これまでの支援実績や進行中のインフラ復旧プロジェクト、そして「豊かな前浜プロジェクト」を含む技術協力について紹介がありました。

午後の部では、日本企業や現地企業がそれぞれの取り組みを発表。廃棄物処理やエネルギー事業、通信、建設など幅広い分野での協力可能性が提示されました。特に現地側からは、観光と農業、エンジニアリングを結びつけた新たな成長戦略が示され、日本の技術と人材育成支援への期待が強く寄せられました。

セミナー終了後にはレセプションが行われ、出席者間の交流がさらに深まりました。ここでジョー・パコア・ルイ外務省国際協力・対外貿易局長兼EXPO2025コミッショナーより、環境分野の人材育成のためにバヌアツから大学院留学生を日本へ送りたいとの相談があり、APICとしても今後の協力の可能性を確認しました。

◆APIC太平洋環境セミナー

翌16日(火)には、第6回APIC太平洋環境セミナーが開催されました。本セミナーは、前日の経済セミナーに続けて実施されたことで、経済と環境の課題を連続して議論する新たな枠組みとなりました。司会進行はAPIC田中一成常務理事が行いました。

開会にあたり、奥田大使とギブソン・デービッド事務次官(バヌアツ気候変動省)が挨拶を行い、環境課題解決に向けた国際協力の重要性を強調しました。続いて織教授(上智大学)が日本の廃棄物処理・リサイクルシステムを紹介し、環境省・吉富萌子氏が日本(環境省)による支援の取り組みを説明。GOMIソリューションズ・関山一太氏はパラオやツバルでの実践事例を報告しました。

(左:織教授、右:会場の様子)

パネルディスカッションでは、ロンテクスター・モゲロール氏(気候変動省)、吉富氏、関山氏らに加え、会場からはポートビラ市当局、JICA青年海外協力隊員、日本企業関係者も議論に参加。埋立地不足と分別の課題、水汚染の問題、リサイクル市場の未整備と輸送コスト、機材維持管理や人材育成の必要性といった現実的な問題が指摘されました。一方で、リサイクル米袋を利用したバッグ製作・販売事例やエコツーリズム活動を通じた啓発といった「環境を経済機会に転換する取り組み」も共有されました。奥田大使からは「合意形成とキーパーソンの発掘の重要性」が指摘され、PIC斎藤所長からは「ごみは資源」という観点から、ビジネス連携や日本の離島との協働の可能性が示されました。

会場には2023年にAPICの「太平洋・カリブ記者招待計画」に参加したアニータ・ロバーツ・バヌアツ・デイリー・ポスト紙記者が訪れ、本セミナーを同紙で取り上げる予定としており、APICの事業の成果が現地社会に還元される意義深い場面となることが期待されます。

今回、PICとの合同開催により日本企業及びバヌアツ政府関係者を含め経済セミナー参加者も多数出席し、環境と経済の接点を広く共有することができました。現地の具体的な課題が議論されると同時に、APIC環境セミナーとして初めて日本企業との接点が提示され、経済と環境の両面から持続可能性を考える意義が共有されたことは本セミナーの大きな成果であり、また今後、バヌアツにおける環境、特に廃棄物処理の分野において、ODA等の日本政府による関わりだけでなく、民間企業の参画が期待されるものとなりました。

WHAT'S NEW

- 2026.1.15 EVENTS

第424回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2026.1.14 PROJECTS

インタビュー:田中一成 APIC常務理事(前駐マーシャル諸島共和国特命全権大使)を更新しました。

- 2026.1.14 SCHOLARSHIP

ザビエル奨学金卒業生のインタビュー記事が在パラオ日本国大使館のホームページに掲載を更新しました。

- 2025.12.18 EVENTS

第423回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.11.20 EVENTS

第422回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.11.19 EVENTS

西インド諸島大学モナ校学長招待計画を更新しました。

- 2025.10.23 INFORMATION

令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。

- 2025.10.14 INFORMATION

役員一覧を更新しました。