「バルバドス 歴史の散歩道」(その5)

第4部 海賊たちの系譜

(バーソロミュー・ロバーツ)

18世紀の初めごろ、アフリカ西岸からカリブ海、南米の東岸までを股にかけて暴れまわったバーソロミュー・ロバーツ(1682-1722年)という海賊がいました。

「カタギの仕事なんぞをしていたのでは、さんざんコキ使われて分け前も給料もスズメの涙だ。海賊稼業なら楽をして好きなように暴れ回り、がっぽり稼いで腹一杯喰えるぞ。どっちが得かよく考えてみろ。危ない橋をわたるのが怖いというのか?そんなことはない。太く短くというのが俺の生き方だ」――こんな言葉を残したロバーツは「ブラック・バート」の異名でも知られていたのですが、この男はある理由から、カリブ海でバルバドスの船を見つけるたびに、追いかけ回してボコボコにやっつけたという言い伝えが残っています。

*********************************************

<なぜカリブでは海賊が猖獗したのか>

「カリブ海」と聞くと、海賊を連想する人は多いのではないでしょうか。

カリブに海賊が現れたのは16世紀にさかのぼります。この頃、カリブや中南米はスペインの独壇場でした。スペインの商船隊が独占的に運びだす富にまず目をつけたのはバロワ朝時代のフランスです。フランス王フランソワ1世は、自国船がスペインの船や島を襲撃することに「認可」を与えていました。

すこし遅れてイギリス船やオランダ船もスペイン船襲撃に加わるようになります。

エリザベス1世治下のイギリスでは、ジョン・ホーキンスやフランシス・ドレイク(本稿・第1部「珊瑚の島の前史」参照)などの武装船団が王室の後押しをうけてスペインの富を掠奪するようになります。カリブにおける初期の海賊行為は、このように各国がスペインの海上覇権に挑戦するために通商を妨害するゲリラ的な襲撃からはじまりました。

カリブの海賊が黄金期をむかえるのは、それからおよそ1世紀後の17世紀後半から18世紀前半にかけてです。この時期には、スペインの力が衰えるなか、イギリス、フランス、オランダといった新興勢力がいよいよカリブの島々を植民地化し、そこでの砂糖生産が飛躍的に伸びて、プランテーションの労働力を確保するための奴隷貿易がさかんになっていました。

ヨーロッパ、アフリカ、カリブのあいだでは、銀や砂糖、植民地への生活物資、プランテーション領主が使う贅沢品、そしてアフリカ人奴隷といった莫大な富を積んだ船がたえず行き交うようになります。そのいっぽうで、ヨーロッパではピューリタン革命によるイギリスの混乱、3次にわたる英蘭戦争、そして多くの国を巻き込んだスペイン継承戦争といった戦乱が続いていました。このため各国は大西洋やカリブ海を航行する自国の商船や奴隷船の警護まで、なかなか手がまわらなかったのです。

バルバドスをはじめとする植民地の島々は、無頼の徒があやつる武装船にカネをはらって警護をたのむようになります。彼らの多くは雇い主の船を守るだけでなく、ほかの船を襲うことが黙認されていたので公然と掠奪をおこなうようになりました。このような私掠船が、しだいに雇い主のコントロールをはなれて海賊を本業にするようになることも往々にしてあったといわれます。カリブは富を手にいれるためには手段をえらばない「やりたい放題の海」となっていきました。

バーソロミュー・ロバーツは、そんな時代の海賊でした。イギリス・ウェールズ生まれのロバーツは生涯で4百隻もの船を襲い、海賊史上でもっとも成功したといわれる男です。そのロバーツが目のかたきにしていたのがバルバドスでした。それは、彼がまだ海賊船の新米船長だったころ、バルバドス近海での「操業中」に、バルバドス総督が派遣した追尾船にさんざんな目にあわされて命からがら逃げたという苦い体験をしたからです。

ロバーツはいわば、バルバドスの天敵だったわけですが、続いてはバルバドス出身の海賊たちを紹介しましょう。

<紳士海賊スティード・ボネット>

アメリカ合衆国サウスカロライナ州のチャールストン。大西洋にのぞむこの町に、ホワイトポイント・ガーデンという公園があります。一画に小さな記念碑があって、碑文にはこんなことが書かれています。

「1718年の秋、ウィリアム・レット大佐によって捕らえられた悪名高き”紳士海賊”スティード・ボネットとその配下の者たち29人が、この近くにおいて裁判にかけられた。彼らが、ニコラス・トロット裁判長により当然の報いを言いわたされたことはアメリカ史上よく知られている。この件につづいて、ロバート・ジョンソン総督に捕らえられたリチャード・ウォーリー以下の船員計19人も、同裁判長に有罪を宣告され、絞首刑に処せられた。これらの者らは皆、ホワイトポイント・ガーデン外側にある湿地の、干潮標より上の部分に葬られた」

北アメリカのイギリス植民地官憲につかまえられた海賊集団が大量処刑されたという記録です。「干潮標より上の部分に葬られた」ということは、満潮になれば水につかってしまうので、遺体はじきに無残な状態になったことでしょう。

この碑文にでてくる「悪名高き紳士海賊」スティード・ボネット(1688-1718年)は、バルバドス生まれの海賊です。

ボネットはバルバドス島クライスト・チャーチ教区に生まれました。生家は砂糖プランテーションを所有する裕福な地主の家柄でした。幼くして父をなくした彼が海賊になるまでの記録はあまり残っておらず、わかっているのは彼が「少佐」という肩書きをもっていたので、おそらくバルバドス植民地民兵部隊の士官だったであろうということと、21歳のときに結婚したということくらいです。妻になったのは、首邑ブリッジタウンの良家出身であるメアリー・アランビーという女性でした。夫婦のあいだには4人の子が生まれます。

このままいけば地主としてたくさんの黒人奴隷をつかってプランテーションを経営し安楽な生涯をおくったというところだったのでしょう。

ところが、このボネット、なにを思ったのか、結婚8年目の年に突然、海賊になる決心をして逐電してしまったのです。地主階級の紳士(ジェントルマン)だった男が転身して海賊になったので「紳士海賊」とあだ名されるようになったのです。

ろくに航海の経験もないボネットが、どうして海賊になったのかについては諸説あるのですが、有力な説は「異常に口やかましい妻メアリーとの結婚生活に嫌気がさしたから」。

まさかと思うかもしれませんが、1724年にイギリスで出版された「もっとも悪名高き海賊たちの強奪と殺人の歴史」(略称:「海賊史」)という本にちゃんとそう書いてあるのです(註1)。この本は、バーソロミュー・ロバーツやスティード・ボネットはじめ、多くの海賊たちの生きざまをくわしく紹介しています。「極悪非道の海の無法者たち」という後世の海賊のイメージを創ったとされる文献で、のちに有名な小説「宝島」を著したロバート・ルイス・スティーブンソンも、この本をかなり参考にしたといわれます。

(紳士海賊スティード・ボネット)

海賊になった動機もさることながら、紳士海賊ボネットのやり方ははじめから一風変わっていました。

まず肝腎の船。海賊船というと、乗っ盗った商船を転用したり、私掠活動をしていた船が本格的に海賊船になったりするというのがふつうでした。しかしそこは地主でカネがあるボネットのこと。地元の造船所に10門の大砲をそなえた新しい帆船を発注します。

つぎに手下となる乗組員。海賊業界に縁がなかった彼に手下がいたはずもなく、70人以上の与太者を新規採用するということをしています。しかも報酬は略奪品の分配という業界の慣行ではなく「給与制」だったということです。

どうもこのへんからしてボネットがその後にたどった運命を暗示しているようです。奥さんから逃げ出すために彼が海賊になったというのは、にわかには信じがたいような話ではあるのですが、筆者はかなり信憑性があるのではないかと思っています。なにしろ、発注した船の名前が「リベンジ号」だったというのですから。

ともかく、なんとか海賊として起業した彼は、1717年春のある日、夜が明けないうちにカーライル湾からひそかに出航したのでした。

<ボネットと「黒ひげ」>

ボネットはカリブ海を北上しながら何隻かの船を襲うことに成功します。しかも途中でわざわざバルバドスの船を2隻襲ったのですが、これは自分が海賊として暴れまわっていることを故郷に知らせるためだったようで、なにかよほど心に秘めたところがあったのでしょう。

この年の秋、ボネットは海賊の巣窟だったバハマのナッソーでエドワード・ティーチという同業者に出会います。ボネットはそれまでの掠奪の際の戦闘で負った怪我で体調が悪かったこともあって、リベンジ号の指揮権をティーチにゆずり、その傘下に入ることになります。

体調もさることながら、しょせんは地主の家のぼんぼん育ちのボネット。荒くれの手下たちからもなめられ、ボスとしての自信を失っていたようです。ぱっとしないヤクザの親分が、もっと大きな組織の組長のところに身を寄せて客分になったようなものですが、頼った相手が悪かった。エドワード・ティーチの別名は「黒ひげ」。イギリスのブリストル生まれだとされる黒ひげは、その荒っぽい仕事ぶりによって海賊史上もっとも悪名高い男のひとりで、後世、多くの小説や映画にも登場する伝説的な海賊です。

黒ひげとボネットは、数ヶ月のあいだ、カリブ海北部を荒らしまわったあと、北米カロライナのイギリス植民地まで足をのばします。このころには配下の船団は4隻にふくれあがっていました。

歴史にのこる「チャールズタウン港封鎖事件」というのがあります。黒ひげとボネットがサウスカロライナのチャールズタウン(現チャールストン)の港を封鎖して多くの船を拿捕し積み荷を強奪したのです。人質をとって、町の当局に命じて自分たち用の薬を届けさせるということまでやっています。このころがボネットの海賊稼業のピークだったようですが、うまいことは長続きしません。彼は結局、黒ひげに裏切られてしまうのです。

あるときボネットがリベンジ号の修理のために、南下してセント・トーマス島(当時デンマーク領)に短い航海をしたあと戻って来ると、手ぐすねを引いて待っていた黒ひげは、リベンジ号の積み荷を奪い取り、船員の大部分も引き連れて、ボネットを置き去りにして逃走してしまったのでした。私掠船のヒラ船員からたたき上げてきた黒ひげにとってはボネットなど素人も同然。はじめからそのつもりで機会をうかがっていたのか、あるいは「こいつと組んでいたのではこのさき足手まといになるだけだ」と考えたのかもしれません。

ボネットは仕方なく、残されたわずかな手下をリベンジ号に乗せて出帆します。けれども積み荷はすべて黒ひげに持ち逃げされてしまっています。北アメリカの大西洋岸でケチな掠奪をしながら、なんとか食いつないでいました。

<ボネットの末路>

翌1718年の夏、リベンジ号がノースカロライナのケープフィア河口に停泊してハリケーンシーズンが過ぎるのを待っていたときのこと。

彼の居場所がサウスカロライナ植民地のロバート・ジョンソン総督の知るところとなります。先だって黒ひげとボネットによるチャールズタウン港封鎖事件で面子を丸つぶれにされ怒り心頭に発していたジョンソン総督は、部下のウィリアム・レット大佐に追撃を命じました。相棒の黒ひげはとうにいなくなってしまっていたので、ボネットはリベンジ号1隻で圧倒的に優勢なサウスカロライナ植民地軍と対峙するハメにおちいります。

勝敗ははじめから明らかでした。レット大佐指揮下の兵士たちがリベンジ号に乗り込んでくると、ボネットは手下たちに船底の火薬庫を爆破することを命じます。しかし、すでに戦意喪失していた手下たちは応じず、白旗をあげてしまいました。こうして捕まえられたボネット一味は、チャールズタウンに連行されます。

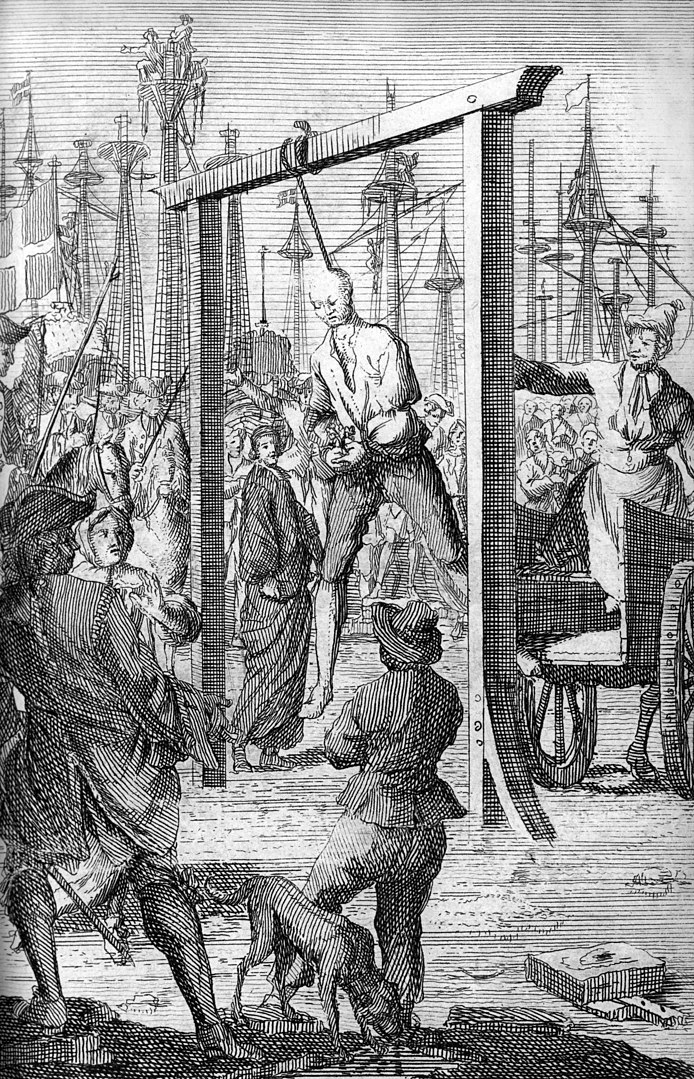

例のホワイトポイント・ガーデンの碑文に記録されているように、ボネットと手下たちには絞首刑が宣告されました。この時のボネットの振る舞いはかなり見苦しいものだったようです。彼は裁判で「部下たちが自分の命令にそむいて勝手に海賊行為をはたらいたのだ」と言い訳をしています。無能な管理職の典型です。死刑が言い渡されてからも「命を助けてくれれば二度と海賊行為はしないので手足を切り落とされてもかまわない」とジョンソン総督に助命を乞う手紙を送って往生際の悪いところを発揮。そしてその年の12月10日、いよいよ絞首台に登らされる段になると、ひざまずいて泣き叫び、面白半分に集まった野次馬たちにむしろ涙を流させるという愁嘆場を演じたということです。

結局、故郷から遠く離れたサウスカロライナで首吊りにされて湿地帯に葬られてしまったわけですが、ふりかえって見れば、よせばいいのに海賊になり、バルバドスを出てから最期をとげるまでわずか1年半。途中で部下からはそっぽを向かれるわ、黒ひげの騙し討ちにあうわと、ボネットの極道生活は、いまひとつさえないものだったようです。

そもそも「異常に口やかましい」女性と結婚したり、悪がしこい黒ひげと組んだりと、人を見る目もなかったのかもしれません。でも、いくら悪妻から逃げるためとはいえ、なにも海賊にならなくとも、奥さんの言うことを聞き流すことにするとか、お金をもってどこかに逃げるとか、他にやりようはいくらでもあったのではないか、それともよほど自暴自棄になっていたということなのだろうかと、筆者はボネットについて調べているうちに、なぜか身につまされて切ない気持ちになってしまったのでした。(註2)

ところで、可哀想なボネットを裏切った黒ひげは、その後どうなったのでしょうか?

黒ひげはその後も北米大陸南部のイギリス植民地沿岸を荒らしまわっていました。けれども、結局はバージニア近海で植民地官憲の船隊に追い詰められ、船上の白兵戦で壮絶な最期をとげます。彼の死体の胴体は海に投げ捨てられ、首はバージニア軍船の舳先にさらされたということです。ボネットが処刑される20日ほど前のことでした。

(第4部「海賊たちの系譜」は次回に続きます。)

(ボネット処刑のようす)

(黒ひげ)

(註2)バルバドスでは最近になって「自分の先祖は、紳士海賊ボネットが処刑されたあと彼の未亡人と結婚した」と称する人物があらわれました。この人物によれば「ボネットが海賊になったのは悪妻から逃げるためではなかった。ボネットが幼いころ、夫(ボネットの父親)に先立たれたボネットの母親が再婚した相手、つまりボネットの義父が家の財産を持ち逃げしてカロライナに逃げたため、ボネットは義父に復讐しようと「リベンジ号」を仕立てて海賊になりカロライナを目指したのだ」そうです(2019年2月14日付のバルバドス日刊紙「デイリーネーション」の記事)。しかし、これだとボネットが妻と4人の子供を残してまで海賊になったことが説明できないので、筆者はやはりボネットの死後まもなく書かれた「海賊史」にある「悪妻からの逃亡説」のほうが信用できるのではないかと考えています。

(本稿は筆者の個人的な見解をまとめたものであり、筆者が属する組織の見解を示すものではありません。)

WHAT'S NEW

- 2026.1.15 EVENTS

第424回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2026.1.14 PROJECTS

インタビュー:田中一成 APIC常務理事(前駐マーシャル諸島共和国特命全権大使)を更新しました。

- 2026.1.14 SCHOLARSHIP

ザビエル奨学金卒業生のインタビュー記事が在パラオ日本国大使館のホームページに掲載を更新しました。

- 2025.12.18 EVENTS

第423回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.11.20 EVENTS

第422回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.11.19 EVENTS

西インド諸島大学モナ校学長招待計画を更新しました。

- 2025.10.23 INFORMATION

令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。

- 2025.10.14 INFORMATION

役員一覧を更新しました。