「バルバドス 歴史の散歩道」(その15)

第8部 運命を切り拓いた人たち(続き)

(第一次大戦のバルバドス戦没義勇兵の慰霊塔)

<岐路に立つ砂糖産業>

連合危機のドタバタをなんとか乗り切ったバルバドスでしたが、ちょうどこの時期、1800年代末から1900年代はじめにかけ、島の経済がしばらくのあいだ低迷期に入ります。

経済低迷の原因は、宗主国イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国への砂糖輸出の不振でした。バルバドス植民地開闢以来、順調に発展しつづけ島の経済を支えてきた砂糖輸出がここにきてどうして落ち込んだのか。それは、フランス、ドイツ、オーストリア、オランダ、そしてロシアなど大陸ヨーロッパ各国でテンサイ(砂糖ダイコン)を原料とする砂糖生産が増大したからです。

バルバドスなど西インド諸島産の砂糖の原料となる砂糖キビと違い、寒さに強いテンサイは19世紀初めごろからヨーロッパで栽培されるようになりました。はじめのうちは、カリブから輸入する砂糖のほうがずっと安価で競争力においてまさっていました。ところが、しだいにテンサイ原料の砂糖の生産が増え、砂糖キビ原料の砂糖の地位をおびやかすようになったのです。

これはヨーロッパ諸国が、休耕地を有効利用するため、また、頻繁におきる戦争で海上輸送がさまたげられる時でも砂糖の供給を絶やさないために、テンサイの栽培に力を入れるようになったためです。イギリスでは、1863年の時点で砂糖キビ砂糖の輸入が95%、テンサイ砂糖の輸入が5%であったのに、1893年にはそれぞれ28%、72%と、完全に逆転してしまいました(註1)。

さらにヨーロッパ諸国は自国のテンサイ生産を保護するために、西インド諸島からの砂糖輸入に高関税を課すようになりました。こうなるともういけない。バルバドスの輸出の97%を占めていた砂糖の輸出は1884年をさかいに減少しはじめます。

<アメリカの台頭とパナマ・マネー>

19世紀末になると世界での大英帝国ひとり勝ちの時代は終わり、アメリカの国力がイギリスをしのぐようになります。アメリカは、中南米、カリブにくわえ太平洋地域、アジアにも進出を強め、1898年には旧勢力スペインとのあいだで米西戦争が勃発します。

カリブの戦場になったのはスペイン領キューバとプエルトリコでした。アメリカの勝利で終わったこの戦争の結果、スペインはキューバに対する主権を放棄し、プエルトリコはアメリカに譲渡されました。(太平洋、アジアではアメリカはグアムとフィリピンをスペインから奪っています。)

余談ですが、米西戦争の序盤、両国の大西洋艦隊がキューバ・サンチアゴ湾で相まみえた際、大日本帝国海軍の秋山真之大尉が観戦武官としてこの海戦を視察していました。彼がそのときに得た知見が数年後、日露戦争の旅順港作戦で役に立ったといわれます。

いっぽうで、バルバドスも米西戦争でちょっとした漁夫の利をえています。キューバ、プエルトリコからアメリカへの砂糖輸出がとだえたので、バルバドス産砂糖への需要が増し、数年のあいだ砂糖を高値でアメリカに輸出することができたのです。

もっとも、この戦争景気は一時的なものでした。全体的な趨勢としてカリブの砂糖産業がヨーロッパのテンサイ砂糖増産に押されるなかで、バルバドスでは破産するプランテーションが出はじめます。中小のプランテーションを中心に、経営が立ち行かなくなったところでは地主が土地を安値で売り出すようになって、多くの労働者が失業したり、より低賃金の仕事につかなければならなくなります。

状況は西インド諸島のほかの植民地でも似たりよったりだったので、イギリス政府は1902年、各植民地に資金援助をおこないました。バルバドスには当時の金額で8万ポンドが支給されたのですが、焼け石に水でした(註2)。

仕事にあぶれた労働者の多くはアフリカ系の人々でした。彼らは、米西戦争後のキューバやプエルトリコのほか、アメリカ、中米諸国、ジャマイカ、トリニダード、イギリス領ギアナなどに職をもとめて流出します。

この時期にもっとも多くのバルバドス労働者の受け入れ先となったのはパナマでした。

1903年、大西洋と太平洋を結ぶ運河地帯を手に入れることをもくろんだセオドア・ルーズベルト大統領下のアメリカが、コロンビアからパナマ共和国を強引に独立させ、運河地帯の租借権を得ます。そして翌年、パナマ運河の建設がはじまったのです。建設工事には膨大な数の労働者が必要となりました。

1914年にパナマ運河が開通するまでのあいだ、さまざまな国や地域から労働力が集められます。そのほぼ半分は西インド諸島からの出稼ぎ労働者で、とくにジャマイカとバルバドスが主な供給源でした。バルバドスからはおよそ6万人が職をもとめてパナマに向かったとされており、これは当時の島の人口の3分の1に相当します。

アメリカ資本による運河建設工事の労働環境は厳しく、事故やマラリア、黄熱病といった熱帯病で命をおとした労働者もすくなくありませんでした。バルバドスから出稼ぎに行った人々の中には、運河完成後に故郷にもどった人も、そのままパナマに残った人もいました。彼らが文字通り命がけでかせいだ「パナマ・マネー」――故郷の家族・親類への送金や、持ち帰ったお金――は沈滞していたバルバドスの経済を潤すこととなりました。

この第8部の冒頭で紹介したジョージ・ラミングの小説「私の肌という城の中で」にも、パナマ出稼ぎにふれたくだりがあります。

主人公の少年が住む村に、村人たちに慕われるひと組の老夫婦がいます。

<毎週土曜になると、お爺さんは町にでかけ、ふたり分あわせて週に数シリングの年金を受け取る。でも山羊からは乳がとれ、いくらかを売ることができたし、鳩はいつも卵を産んでいた。お爺さんとお婆さんはいたって健康そうで、洪水など厄災のときをのぞけば、いつでもとても幸せそうにみえた・・・・>

老夫婦は今はこの村で静かに余生を過ごしていますが、“お爺さん“は30年ほど前、パナマに出稼ぎに行っていたことがあります。

ふたりの会話。

<<お婆さん:「ねえ、おとうさんや、昔のあんたのことをすこし思い出してくださいな。あんなに羽振りがよかったなんて、今じゃ遠い昔のはなしみたいじゃねえ、おとうさん」

お爺さん:「わしもときどき思い出すよ。それにしても世の中ずいぶんと変わったもんじゃ。あのころはまるで洪水みたいにじゃぶじゃぶとカネが稼げて、考えたこともなかったようなカネが両手にあふれていたものなあ。パナマじゃあ木に林檎がなるようにカネが湧いてきて毎日歌って暮らしてたもんだ。パナマのことは今でもしょっちゅう頭に浮かんでくるよ。世界で一番でっかくてすげえあの運河をこの手でつくったんだぜ。わしと妹でパナマに行ったんだったな。かわいそうに妹は死んじまったけども。ほかにも思い出せないくれえいろんな出来事があったもんだがな・・・・。」

お婆さん:「いまどきの若いもんたちには次のパナマが要るんじゃないかねえ。あの子たち、これからどうなるんじゃろうって、ときどき思うんじゃけど。人間なんてすぐ歳をとっちまうんだから。ねえ、おとうさん、やっぱし次のパナマがほしいよねえ。でないとこれから困ったことになるような気がするんよ」・・・・>>

<バルバドスにとっての第一次世界大戦>

パナマ景気につづいて、停滞していたバルバドスに経済的な恩恵をもたらしたのは第一次世界大戦でした。

1914年6月28日、バルカン半島に触手をのばすハプスブルグ帝国の皇太子夫妻がボスニアのサラエボを訪れた際、セルビア人愛国青年に殺害された「サラエボ事件」が起きます。これをきっかけに、協商諸国(イギリス、フランス、ロシアほか)と同盟諸国(ドイツ、ハプスブルグ帝国、オスマン帝国ほか)のあいだで大戦が勃発。戦火はヨーロッパをこえて中東やアジアの一部にまで拡大しました。

主戦場となったヨーロッパ大陸の各地では農業が大打撃を受け、砂糖原料のテンサイもその例外ではありませんでした。ヨーロッパはふたたび砂糖供給を外からの輸入にたよることとなります。

このため西インド諸島からのヨーロッパ向け砂糖輸出が一時活況を呈したのです。とくに大戦の期間中、天候にめぐまれて砂糖キビの豊作がつづいたバルバドスはイギリスほかヨーロッパ諸国への輸出急増で湧きました。経営難にあえいでいたプランテーションは借金を返済して一息つくことができただけでなく、機械化や設備投資に資金をまわすことも可能となりました。

西インド諸島は大戦の戦火には直接まき込まれませんでした。しかし、宗主国イギリスにとっても総力戦となったこの戦争にはバルバドス植民地からも多くの義勇兵が参加し、イギリス軍・西インド諸島連隊の一員として各地での戦闘に加わりました。

関連の本や史料にのこされているバルバドス部隊の集合写真をみると、白人が多数を占めていて、アフリカ系、非白人が2〜3割といったところでしょうか。1918年まで続いた大戦中、142名のバルバドス義勇兵が戦死しました。戦後、彼らを追悼するために建てられた記念塔は現在もブリッジタウン中心部に見ることができます。

<ウィッカムとオニールの活動>

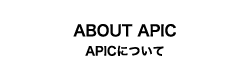

(クレンネル・ウィッカム)

(チャールズ・ダンカン・オニール)

イギリス軍兵士としてエジプト、パレスティナの戦線に投入されたウィッカムは、自分が育ったカリブの小さな島、バルバドスでは見たことがなかった光景に出会います。それはイギリスやオスマン・トルコといった大国の支配によって運命を翻弄されるアラブ世界の人々がおかれた現実でした(註3)。当時の中東情勢についての詳しい説明は割愛しますが、宗主国イギリスのために志願兵として海を渡ったウィッカムは新しい世界観を身につけてバルバドスに帰ってきます。

1919年に故郷の島にもどった彼は、クレメント・イニスという人物が立ち上げた進歩系週刊新聞「ヘラルド」の編集にくわわりました。この新聞を舞台に、ウィッカムは、ジャーナリストとして島の非白人、貧困層の立場を代弁し、社会的不平等の是正と民主化にむけて論陣をはるようになります。

彼はヘラルド紙にこう書いています。

<<(プランテーション貴族層の利益ばかりを優先するバルバドス議会下院の姿勢を批判して)彼らには、この島全体のひとりひとりの人間に対する義務感というものはない。幅広くまっとうに人々をあつかうという責任感もない。あるのは単なる階級意識である。・・・・ものごとを真摯に考える人々が賢明であるとするならば、この人々は私のようなごく普通の人間の希望や志しに思いをはせることになるだろうし、我々がどうして不満なのか、なにを欲しているかに気づくだろう。労働者階級の正当な願望がつねに上流階級によって抑圧されるのは当たり前なのだと納得してしまうのは、たいへん危険なことだ。ごく普通の市民が統治機構に加わりたいと要求することがなぜ大騒動につながるのか、私には理解しかねるのである>>

ウィッカムが、プランテーション貴族による島の支配体制を舌鋒鋭く批判する急進的ジャーナリストとして名をはせるようになった1924年のある日のこと。ヘラルド紙編集部をチャールズ・ダンカン・オニール(1879〜1936年)という男がひょっこりと訪れました。

オニールもウィッカム同様、第一次大戦後に故郷バルバドスにもどってきた人物でしたが、経歴はウィッカムのそれとはだいぶ違っています。

オニールは比較的ゆたかなアフリカ系家庭に生まれました。腕のたつ鍛治職人だった彼の父親は商店をかまえるようになり、息子の教育にお金をおしみませんでした。学業優秀だったオニールはハリソン・カレッジ(註4)という島の名門男子校で白人の子弟にまじって学んだあと、奨学金をえてスコットランドのエジンバラ大学医学部に進み医師となります。

オニールはイギリスで暮らすうちに、近代資本主義社会を底辺でささえる労働者たちの生活実態にふれ、政治に関心をしめすようになります。彼はすでに大学在学中、社会民主主義政党「独立労働党」(註5)の党員となり、ニューカッスルで医師として働くようになってからは炭鉱労働者の組織化にも参画しました。

イギリスで労働組合運動の経験をえたオニールは、1924年にバルバドスにもどり、故郷でのアフリカ系を中心とする労働者階級の権利拡大をめざします。島にもどった当初のオニールは、白人特権階級の支配に対してあまりに無抵抗、無組織な同胞たちにかなり失望したこともあったようなのですが、そんなとき、ヘラルド紙のウィッカムのことを聞きつけて、自分からみればかなり年下のウィッカムをおとずれたのでした。

たちまち意気投合したオニールとウィッカムは、この年、同志を集めて「民主連盟」という政治団体を結成します。団体の綱領には、労働組合運動の組織化、参政権の拡大、児童労働の禁止、義務教育の無償化、年金・健康保険制度の確立などがもりこまれていました。民主連盟は、はやくもその年の下院議員選挙で1名のメンバー、クリシー・ブラスウェイトという人物を当選させています。

当のオニール自身はなかなか当選することができず、初当選は1932年になってからでした。けれども、彼とウィッカムの出会い、そして民主連盟の設立は、その後のバルバドスにとって大きな意味をもつできごとでした。というのは、このあと、バルバドスの独立をはさんで現在にいたるまで、この島の政治はバルバドス労働党(BLP)と民主労働党(DLP)という、いずれも労働党系の二大政党が担うこととなるのですが、バルバドスにおける政党政治の原点がこの民主連盟にあるからです(註6)。

バルバドスの政党政治と労働組合運動の萌芽期に足跡をのこしたオニールにちなんで、バルバドスの首都ブリッジタウンを流れるコンスティチューション・リバーにかかる最大の橋は現在、「チャールズ・ダンカン・オニール橋」と名づけられています。彼は1998年に「バルバドス国民英雄」のひとりに叙せられました。

いっぽうのウィッカムですが、彼はオニールのように政治家にはならず、引き続きヘラルド紙の一ジャーナリストとして社会的不平等の是正や労働者の権利擁護のための執筆に没頭していました。ところが、理想家肌のウィッカムの筆は走りすぎることが多く、彼の記事で批判対象となった特権階級の目のかたきとなってしまいます。

1930年にヘラルド紙とウィッカムは侮辱罪で訴えられます。裁判でウィッカムは敗訴してしまい、ヘラルド紙は廃刊のやむなきにいたりました。当時のバルバドス植民地は、まだウィッカムの急進的な主張を受け入れるほど生やさしい社会ではなかったのです。失意のウィッカムは1934年に南西近隣のグレナダ島に移り、そこでも新聞編集者として働いたのですが、4年後に43歳の若さで亡くなっています。

(ブリッジタウン中心部のチャールズ・ダンカン・オニール橋付近の風景)

1929年秋、世界経済はニューヨーク株式市場の大暴落にはじまる大恐慌におちいります。恐慌はバルバドスにも深刻な影響をあたえました。

最大の要因は砂糖価格の下落です。西インド諸島産の砂糖キビ砂糖が、19世紀すえごろからヨーロッパ産のテンサイ砂糖に押されるようになったことにはふれましたが、さらにアジア産の砂糖キビ砂糖の進出もあって、西インド諸島にとっての状況はいっそう不利になりました。

このため、カリブのイギリス植民地では代替作物の導入がはじまるようになっていました。たとえば、ジャマイカではココナツや柑橘類、イギリス領ギアナではコメ、トリニダードではグレープフルーツといったところが当時の代替作物として輸出商品化されるようになったのです。しかし、余剰農地がかぎられていたバルバドスでは採算がとれるような代替作物の開発はうまくいかず、あいかわらず砂糖キビだけにたよるモノカルチャー経済から脱却できない状態にありました。世界恐慌による砂糖需要の急激な落ち込みは、とりわけバルバドスには大きな打撃となったのです。

また、島では20世紀にはいると人口が急増し、働き口が不足するようになっていきます(註7)。それでも恐慌以前は、アメリカやカナダ、パナマ、キューバ、ジャマイカ、イギリス領ギアナなどに出稼ぎにいったり移民したりすることが比較的容易だったため、まだあまり大きな問題にはなっていませんでした。けれども、恐慌によって、こういった余剰人口の吸収先も自分のところの失業者であふれることとなり、バルバドス労働者の受け入れどころではなくなってしまいます。

苦しいのはバルバドスだけではありません。西インド諸島のどのイギリス植民地でも、失業者増加や大衆の生活困窮が顕著になってきます。少数の白人富裕層が支配する植民地では、政党政治や労働組合運動が未熟だったため、圧倒的多数をしめる非白人・低所得層の声や要求を吸い上げたり、経営者側と労働者側の利害を調整したりするメカニズムは機能していませんでした。

こういった事情を背景にして、西インド諸島イギリス植民地のあちこちで大衆の不満が表面化し、1930年代後半になると各地で波乱が起きるようになります。

まず、1935年はじめにセントキッツで農業労働者のゼネストが発生し、1ヶ月後にはトリニダードの油田労働者がハンガーストライキに突入。つづいてイギリス領ギアナ、セントルシア、セントビンセントでも労働者の大規模なデモや抗議集会があいつぎ、一部では治安部隊との衝突が起きました。

かつて奴隷制により成り立っていたカリブ植民地の社会は、貧富の差による階級間の対立がそのまま人種間の対立に結びつくという構図をもっていました。そのため、各地におけるこういった抗議行動と騒乱の底には、労働組合主義や社会主義といった政治経済的なイデオロギーに加えて、汎アフリカ運動やアフリカ回帰運動と表現される黒人民族主義的なイデオロギーが流れていました。

このような黒人民族主義イデオロギーの代表的な担い手のひとりが、ジャマイカ出身の活動家、マーカス・ガーベイ(1887〜1940年)です。

白人によるアフリカ侵略や植民地主義、人種差別を厳しく糾弾するガーベイの運動は、カリブ地域を越え、アメリカやヨーロッパ、黒人の故地アフリカにもひろがり、世界的な規模で影響力をもつようになります。ガーベイが結成した世界黒人地位改善協会(UNIA)が1920年、ニューヨークのマディソンスクエア・ガーデンで開いた第1回国際大会には、彼の演説を聞くために2万5千人の聴衆がつめかけたといわれます(註8)。

(マーカス・ガーベイ)

黒人労働者層の経済的困窮と社会的不平等への不満、そしてガーベイ運動に象徴されるような汎アフリカ主義的心情を背景としたカリブ各地での一連の不穏な動きがバルバドスに波及したのは1937年になってからでした。この年の7月末、島で暴動が発生したのです。

「1937年蜂起」と称されるこの事件のきっかけとなった人物は、クレメント・ペイン(1904〜1941年)という活動家でした。

(クレメント・ペイン)

この時代の自分について、ペインはこう語っています。

「トリニダードで私はすぐに多くの人たちとの知己を得た。そのなかの何人かとは今でも親友としてつきあっている。野心的な若い男女のサークルに出入りするうちに、自分もそろそろ独り立ちする時期だと考えるようになった。世界黒人地位改善協会(UNIA)の活動に魅力を感じるようになったのもこの頃のことで、私がはじめて、さまざまな人々300名ほどからなる聴衆の前に立ってスピーチをするという光栄に浴したのもUNIAの集会であった」(註9)

1937年3月にバルバドスにもどってきた彼は、すでに西インド諸島の英語圏全域で名を知られる活動家になっていました。バルバドス各地の集会で、労働者の地位改善、参政権拡大や人種のちがいによる社会的不平等の是正を弁舌さわやかに訴えるペインは、この島でも黒人人口の絶大な人気を得て、「シェパード(先導役)」という異名でよばれるようになりました。

これが島の白人特権階級と植民地当局の神経を逆撫でするようになったことには多言を要しないでしょう。島の支配秩序をゆるがせかねない主張をくりかえすペインは、保守派にとってはきわめて危険な扇動家以外のなにものでもありませんでした。

同年の7月22日、ペインは警察当局に「来島のさいに出生地を虚偽申告した」かどで罰金刑をうけます。前述のようにトリニダード生まれながらバルバドス出身の両親をもつ彼は「出生地はバルバドス」という申告をして島に入っていたのです。

ペインは、当局の嫌がらせがはじまったことへの抗議として翌日、支持者をひきいて植民地政庁にデモ行進をかけます。このとき警察との小競り合いが生じ、ペインは身柄を拘束されたうえ島からの追放処分を宣告されました。これに怒った彼の支持者たちは連日の抗議集会を催します。

このときペインの弁護役をかってでたのは、グラントリー・アダムスという名の若きアフリカ系弁護士でした。アダムスは「バルバドス出身の両親と一緒に、わずか4歳でバルバドスに戻ってきたペインが、自分はバルバドス生まれだと思って育ったのは無理もないだろう」という理屈で抗弁しました。ところが、そうこうしているうちにペインはトリニダード行きの船に連行されて、バルバドスからほんとうに追放されてしまったのです。7月26日のことです(註10)。

ペイン追放を知った民衆の怒りが一気に爆発したのが“1937年蜂起“でした。

この日の夕方、ブリッジタウン中心部の広場「ゴールデン・スクエア」でペイン追放に対する抗議集会が開かれました。ところが、激昂した参加者の一部が暴徒化し、手当りしだいに周辺の商店や自動車を破壊しはじめたのです。暴徒の数はまたたく間に数千人にふくれあがり、商店の略奪も発生します。事態の深刻さを見誤って油断していた警察のコントロールが及ばなくなり、事態は大暴動に発展します。

ブリッジタウンをこえて農村部まで拡大した暴動は翌日もつづき、武装警察部隊によってなんとか鎮圧されるまでに14人が死亡、47人が負傷、数百人が逮捕されるという、近代バルバドス史上、例を見ない暴動として記録されることになりました(註11)。

ジョージ・ラミングの「私の肌という城の中で」に、主人公の少年、つまり幼少期のラミング自身が経験した1937年蜂起の際のようすが描かれています。

ブリッジタウンで起きた暴動が主人公の住む村にも広がってきそうだという場面。

<・・・・どの店も閉まっていた。学校もだ。人々は家のなかで、どんなふうに衝突が起きているのかを想像しようとした。こんなことは今まで聞いたこともなかった。村での喧嘩はあったし、男の子たちと女の子たちのあいだでの喧嘩もよくあった。クリケットの試合の後、一方の村のチームが対戦相手の村のチームに難癖をつけてけしかけたりするということも時々はあった。こういう喧嘩なら分かる。けれども町で起きている事態は、村人たちの想像の域を越えていた。・・・・町で戦闘が起きているのだ。それはじきにこの村にも広がってくる。それが分かっていることのすべてだった。そして村人たちは、その分かっていることを恐ろしくて口に出せずにいるのだった・・・・>

このあと、暴徒の一部が実際に村に入ってきて、丘の上の邸宅に住む“民衆の敵“――例の白人地主の襲撃にむかうという、手に汗にぎる山場をむかえるのですが、ま、ネタバレはやめておきましょう。

1937年バルバドス蜂起のあとも地域の混乱はつづきます。おなじ年、イギリス領ギアナ、セントルシアで労働者の大規模ストが起き、さらに、ゼネストが多数の死傷者をだす大きな暴動に発展した翌38年のジャマイカでの事件をもって、イギリス領西インド諸島での一連の騒ぎは頂点に達しました。

事態の推移を重大視したイギリス政府は、原因究明のための調査委員会を設置しました。バルバドス暴動について調査委員会は、つぎのように述べています。

「島には事態の爆発につながるような要因がおおきく集積していた。ペインの一件は暴動の起爆剤であったにすぎない。騒乱の本当の原因は政治的扇動ではなく、住民が直面している経済状態のきびしい現実であった」

足元に火がついていながら冷静な分析をしているのは、さすがイギリスといったところでしょうか。

けれども、バルバドスをはじめとする西インド諸島各地での民族覚醒のうごきは、イギリスの奴隷制が廃止されてちょうど一世紀を経たこの頃には、もう誰にも止めることができなくなっていたのでした。

*********************************************

バルバドスの1937年蜂起から2年後、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発します。

ラミングの小説の主人公「僕」は、この間に小学校を卒業しハイスクールに進みました。これは非白人の村の小学校ではごくまれなケースでした。近所の悪友たちが皆、小学校を出ると働きに出たり、親類縁者をたよってアメリカに渡ったりするなかで、教育熱心なムラートの母親に育てられ、成績も優秀だった「僕」だけが奨学金をえてハイスクールに進学したのです。

ある日のこと。ひとりの男がハイスクールの校長室を訪れます。

<<・・・・ある日の昼食後、バーロウという名の若い男が校庭を横切って校長室に入っていった。彼はタバコを吸いながら校長と話をしていた。ひとりふたりの生徒が校長室の前を通りすがりがてらに中を覗いて、ほかの生徒たちにようすを知らせてきたのだ。何人かの生徒は、男はバーロウという名で前にこの学校にいたことがあるのだがそれにしても校長の前でタバコを吸うとは妙なやつだ、と話していた。僕たちの好奇心はふくらんできた。午後、全校集会が開かれ、校長がバーロウについて話をした。バーロウはイギリス空軍に入隊するために二週間後に島を離れるという話だった・・・・>>

ちなみに、小説ではこのハイスクールの学校名は出てこないのですが、作者ラミングの母校、そして校長室にやってきた男が一時在籍していたカンバーミア・スクールという学校であることは疑いありません。

校長と話をしていた男は、エロール・バーロウという実在の人物で、彼の生年から勘定すると、このときまだ20歳になるかならないかくらいの若者だったはずです(註12)。バーロウは、前出のチャールス・ダンカン・オニールの甥に当たる人物なのですが、このあと実際にイギリスで空軍に入隊して訓練をうけ、大戦中は黒人戦闘機乗りとして活躍します。

「私の肌という城の中で」はラミングの自伝小説なので、作中には実在の人物がたくさん出てきます。しかし、ほとんどは名前が出てこないか、あるいは仮名が使われていて、実名で登場する人物はごくわずかです。バーロウは実名で出てくる数少ない登場人物のひとりということになります。

「校長の面前でタバコをふかす態度のデカい男」としてラミングの作品に描かれたエロール・バーロウは、第二次大戦後バルバドスにもどってきました。そして前述のクレメント・ペインの弁護人をつとめたグラントリー・アダムスと共に、その後、バルバドスの独立にむけた動きのなかで大きな役割を果たすこととなります。

さて、小説の主人公である「僕」、つまり作家ジョージ・ラミングは、イギリスでこの作品によって名を知られるようになったあとも小説、詩、エッセーを発表しつづけました。並行して、アメリカやカリブ地域をはじめとする世界各地の大学で文学の教鞭をとりながら、現代カリブ文学界の重鎮としての地位を確立します。最晩年は故郷バルバドスにもどり、2022年、94年の生涯を閉じました。

(第9部 「そして独立へ――トライデントの誓い」に続く)

(註1) “Barbados A History from the Amerindians to Independence” F.A. Hoyos, 1978, P.173

(註2) この時にバルバドスに資金援助をおこなったのは、宗主国イギリスのジョセフ・チェンバレン植民地大臣でした。ブリッジタウン中心部でコンスティチューション・リバーに架かる2本の橋のうちひとつは、この大臣にちなんで現在も「チェンバレン橋」と呼ばれています。チェンバレン橋は船舶の通航のために跳ね橋構造になっています。

(コンスティチューション・リバーにかかるチェンバレン橋)

(註4) ハリソン・カレッジは1733年設立のハリソン・フリー・スクールに端を発する旧男子校(ハイスクール・レベル)で、1819年設立のセントラル・スクールに源流をもつ旧女子校クイーンズ・カレッジとともに、バルバドス島内の二大名門ハイスクールとして知られます(現在は両校とも共学校)。このほか、コドリントン・グラマースクール(第7部参照)から枝分かれしたロッジ・スクールや、歌手リアーナがOGである後述のカンバーミア・スクールなどがよく知られるハイスクールです。

(註5) 独立労働党は1893年、スコットランド人のケア・ハーディによって設立された政党。その後、社会民主連盟やフェビアン協会とともに労働組合を糾合しイギリス労働党へとつながっていきます。

(註6) バルバドスではこのように政党政治の初期から、労働組合運動、キリスト教的社会主義、フェビアン主義などに依拠するイギリス労働党系の社会民主主義の影響が強く、階級闘争理論に重きを置く共産党などのマルクス主義政党が力をもつことはありませんでした。

(註7) たとえば “Barbados A History from the Amerindians to Independence”(前掲書)によると、1921年の住民調査では島の人口は15万6312人でしたが、1937年には18万9350人に増加しています。

(註8) マーカス・ガーベイの主張は、その後のラスタファリ運動や黒人公民権運動に影響をおよぼし、一部のレゲエ・ミュージックにも彼の名が出てきます。ガーベイは晩年のカリブ歴訪の途上、1937年蜂起からわずか3ヶ月後のバルバドスを訪れ、ブリッジタウン郊外クイーンズ・パークでおこなわれた彼の演説会には大観衆がつめかけました。1964年、ジャマイカ政府はガーベイを同国の国民英雄に選出しました。

(註9) “My Political Memoirs of Barbados “ by Clement O. Payne

(註10) クレメント・ペインは、バルバドスからの追放後もトリニダードで労働組合運動家としての活動を続けました。しかし4年後に37歳の若さで世を去り、バルバドスにもどってくることはありませんでした。彼は1998年、バルバドス国民英雄のひとりに列せられました。

(註11) 1937年蜂起の発生地点となったブリッジタウン中心部の広場、ゴールデン・スクエアには、その後建物がたてられました。しかし、老朽化したこの建物の取壊しもあって、バルバドスが立憲君主制から共和制に移行した2021年11月30日の数日前、この場所は「ゴールデン・スクエア自由公園」として再オープンしました。

オープニング式典には筆者も招かれて出席しました。このとき、自由と独立をめざすバルバドス植民地住民の戦いの出発点としての1937年蜂起の意義を強調するスピーチを演壇でするミア・モトリー首相の背後に、クレメント・ペインの大きな肖像が掲げられているのを見て、この蜂起が近代バルバドス史に果たした役割を筆者は再認識したものでした。

(1937年蜂起の発生地点に建設された「ゴールデン・スクエア・自由公園」)

(本稿は筆者の個人的な見解をまとめたものであり,筆者が属する組織の見解を示すものではありません。)

WHAT'S NEW

- 2025.10.23 INFORMATION

令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。

- 2025.10.14 INFORMATION

役員一覧を更新しました。

- 2025.10.14 INFORMATION

令和6年度事業報告書・決算報告書を更新しました。

- 2025.10.8 PROJECTS

【APICだより】2024年度「太平洋・カリブ学生招待計画」参加者が大阪・関西万博のスタッフとして再来日を更新しました。

- 2025.9.26 EVENTS

バヌアツにてPICとの初の合同環境セミナーを開催を更新しました。

- 2025.9.22 SCHOLARSHIP

第10期ザビエル留学生と第3期UWI留学生が上智大学/大学院に入学を更新しました。

- 2025.9.19 SCHOLARSHIP

第1期UWI留学生が上智大学大学院を卒業を更新しました。

- 2025.9.18 EVENTS

第420回早朝国際情勢講演会を更新しました。