「バルバドス 歴史の散歩道」(その13)

第7部 奴隷制廃止への道のり(続き2)

(メソジスト宣教師シュルーズベリー)

<教会はどう動いたのか>

バルバドスでも新しい社会階層があらわれ、そして世の中が奴隷制廃止に向けて舵をきるようになる中で「神の前における万人の平等」を謳うキリスト教の関係者はどういう行動をとっていたのでしょうか。

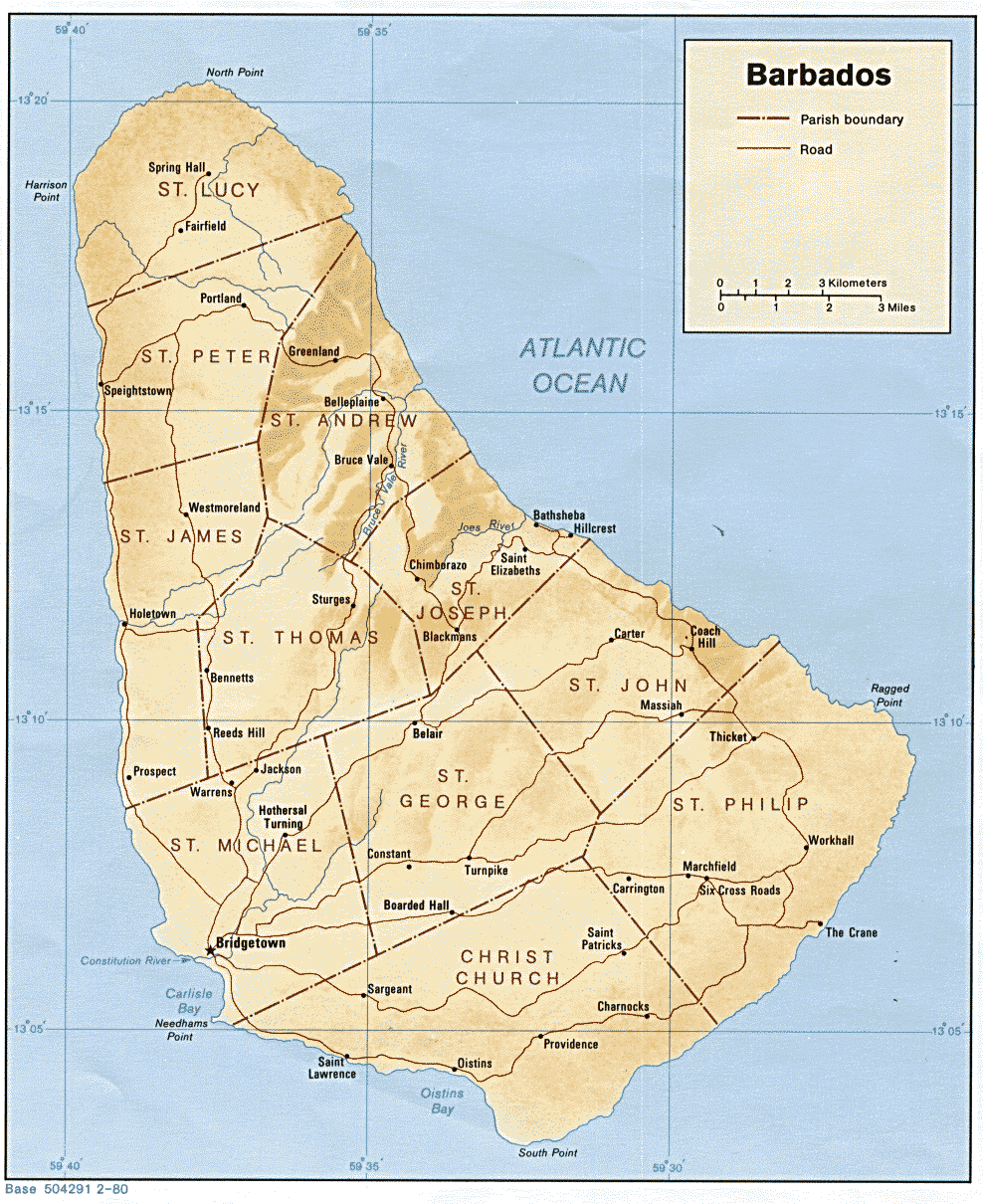

カリブ植民地の中でもとりわけイギリス色が強く「リトル・イングランド」と呼ばれたこの島で圧倒的な力をもっていた宗派は、いうまでもなくイギリス国教会でした。島は国教会の11の教区(パリッシュ)に分けられ、これらの教区が植民地当局による統治の基礎単位となっていました。

総じて言えば、島の国教会の関係者はかなり長いあいだ、奴隷や非白人のキリスト教化には無関心で、奴隷制反対運動には冷淡、というよりもむしろ対立する立場をとっていました。無理もないことで、国教会の支持基盤となっていたのは奴隷労働で成り立つ島のプランテーション領主たちと植民地統治機構をささえる保守的な人々だったからです。

17世紀後半にクエーカー派の創始者ジョージ・フォックスがバルバドスにきて奴隷制の害悪を説いてまわったため島から放逐されたことは先にふれました。その後もモラビア派やバプテスト派、メソジスト派などの宣教師が折にふれやってきては、奴隷のキリスト教化や待遇改善をこころみています。

植民地統治階級と結びついた国教会支配のはざまで奴隷制の非人道性に対してまず声をあげたのは、こういった非国教会系プロテスタント諸派の宣教師たちでした。

(バルバドスの11の教区(パリッシュ))

そのような宣教師のひとりにウィリアム・ジェームズ・シュルーズベリー(1795〜1866年)というメソジスト派の宣教師がいました。

1700年代なかばにイギリスで興ったメソジスト派は、日課で区切られた規則正しい日々の過ごし方(メソッド)を重視し、そして禁酒禁煙をモットーとするという、筆者などはまるでお呼びでない几帳面なプロテスタントの一派です。彼らはまた、奴隷の教化や貧民救済にも熱心な人々でした。

1820年にバルバドスに来た25歳の宣教師シュルーズベリーは、ヒラリア・キングという女性と出会います。彼女は18歳でした。

ヒラリアは国教会系のそこそこ裕福な白人家庭の出だったのですが、シュルーズベリーの辻説法を聞くようになってからメソジストに改宗。親しくなった二人は将来を誓いあう仲となります。そして、ヒラリアの実家の財産が奴隷制の恩恵によってもたらされたものだという理由で、彼女の父親からの相続権を放棄するという約束をした上で結婚したのでした。

さて、島の奴隷たちへの宣教を進めるにつれ、彼らの生活実態に衝撃をうけたシュルーズベリーは、辛辣な内容の書簡をロンドンの教団本部に送ります。

「この地では神への畏れというものがほとんど感じられない。町なかに住み自由に歩きまわる黒人の多く、とくに水夫たちの品性下劣さは目にあまり、口を開けば髪を冒涜する言葉を吐いている。道徳観念もほぼ同様であって、奴隷たちのあいだには乱婚、姦淫、神への冒涜、嘘、窃盗、喧嘩、酩酊といった罪が蔓延している。いくばくかの例外はあるものの、彼らはまるでけだもののように生き、そして死んでゆく。・・・島は11の教区に分けられていて各教区の教会には聖職者が任命されているが、教会の建物内で奴隷の姿を見ることはまれである。これは、奴隷が教会に行くことが禁じられているからではなく--いや聖職者たちはむしろ奴隷がいるのを見ると嬉しそうにするのだが--奴隷に教会へ行くようにとは誰も言わないし、中に招き入れようともしないからである。奴隷は見捨てられており、彼らのことを救おうとする者はいない。あたかも不滅の魂を持たざる存在であるかのように、奴隷は無視され放置されている」(註1)

当時、島には「白人マスター」の情婦のような境遇におかれ、なぐさみものになっていた女性の奴隷が少なからずいました。この中からシュルーズベリーの説教に感化され、「神の裁き」をおそれてマスターのもとから逃げだす女性がでるようになります。こういう展開がシュルーズベリーと島の白人支配層とのあいだに軋轢を生じさせるようになりました。

1823年になると、彼がロンドンに送った書簡の内容がバルバドスに逆流してブリッジタウンの新聞に掲載されてしまいます。これが島の国教会の自尊心をいたく傷つけ、保守層の逆鱗に触れることとなります。シュルーズベリーは「奴隷制廃止運動団体のまわし者」とか「反乱の扇動者」といういわれのないレッテルを貼られ、かずかずの陰湿な嫌がらせの対象になりました。

タイミングもよくなかったのです。ちょうどこの年、宗主国イギリスのヘンリー・バサースト植民地大臣がカリブの植民地にむけて「奴隷の待遇改善(アメリオレーション)に関する方針」を遵守するよう通達しました。

奴隷貿易が禁止されたあともカリブ植民地での奴隷の取り扱いはいっこうに良くなっていませんでした。イギリス政府もこの状況を苦々しく思っていましたし、業を煮やした国内の反奴隷制団体から奴隷の即時解放に向けての圧力が高まります。こういった事情もあってイギリス政府はアメリオレーション通達を出さざるを得なくなったのです。

通達には「奴隷が屋外で働くときにムチを使って仕事をせかしてはいけない」「女性奴隷へのムチ打ちは禁止」(ということは男性へのムチ打ちはオッケーだったわけですが・・)「奴隷の家族を引き離してはいけない」「奴隷を借金のカタにしてはいけない」などと、今からみれば当たり前のことが書いてあるだけでした。けれども、植民地の支配層は“自分たちの島では奴隷を大切に扱っているではないか“とか“奴隷を甘やかすとロクなことにならない“と考えていたので、宗主国による上から目線の指示はかえって彼らの顰蹙をかってしまいます。とくにプライドが高かったバルバドスのエスタブリッシュメントたちにはそういう傾向が強かったようです。

そして案の定と言いますか、通達に触発された奴隷がイギリス領ギアナ(現在のガイアナ)のデメララで大規模な反乱を起こします。このとき、ロンドン伝道協会(註2)からデメララに派遣されていたジョン・スミスという宣教師が、反乱を画策したという罪状でデメララ植民地当局により死刑判決をうけました。スミスは刑が執行される前に熱病のため獄中死してしまいます。

こういう一連の出来事もあって、バルバドスの守旧派は、奴隷に変な知恵をつけたり解放への過大な期待をいだかせたりするような非国教会系聖職者の活動にはとても神経質になっていたのです。「よそから来たやつらが事情も分からずに余計なことをするな」というわけです。

島の守旧派は、しまいに「公共の安全のための秘密委員会」なる組織を結成し、シュルーズベリー襲撃計画を練りはじめました。

同年10月19日、シュルーズベリーがブリッジタウンに建てたメソジスト教会が「委員会」のさしずを受けた白人暴徒集団の襲撃をうけます。

このとき、第一子を妊娠中で臨月を迎えていた妻ヒラリアは、「聖職者に触れようとするのならば私のからだを踏み越えていきなさい」と言って夫と暴徒の間に立ちふさがり、文字通り体を張って夫を守ったそうです。こんな頼りになる配偶者に恵まれたのもシュルーズベリーの人徳ゆえだったのでしょうか。参考になります。

で、夫婦には危害が加えられなかったのですが、レンガ作りの教会建物は跡形もなく破壊されてしまいました。

あやうく命の危険にさらされたシュルーズベリー夫妻は島の総督に保護を要請しますが、なしのつぶて。ふたりは数日後、バルバドスから脱出し、180kmほど離れた西隣のセントビンセント島に逃れます。ヒラリアはセントビンセントに船が着いて3時間後、無事に元気な男の子を出産しました。子供はジェレマイアと名づけられました。

いっぽうで、ブリッジタウンの教会破壊に加わった暴徒のなかで罰せられた者は一人もいませんでした。

シュルーズベリーはその後、南アフリカのケープ植民地に渡って長く布教活動にたずさわったのですが、ヒラリアはその地で8人目の子供を流産した際に亡くなります。傷心のシュルーズベリーは、このあと子供たちを伴って帰国したイギリスで余生を送りました。

シュルーズベリーがバルバドスに戻ることはなかったのですが、夫婦の島からの逃避行中に生まれた長男ジェレマイアがのちにやはりメソジスト宣教師となり、かつて父が苦労したバルバドスに戻ってきて布教活動に従事しました。

現在、島のセントフィリップ教区には、シュルーズベリーの名を冠した質素なメソジスト教会が建っています(註3)。

(セントフィリップ教区にあるシュルーズベリー・メソジスト教会)

デメララでのジョン・スミス獄死とバルバドスでのシュルーズベリー襲撃という非国教会系宣教師への迫害事件はイギリス本国にも伝わりました。議会下院で取り上げられ、植民地における恥ずべき出来事、信教の自由に対する重大な侵害として注目を浴びてしまいます。

事ここに至り、さしものイギリス国教会にも変化が起きました。事態を重視したジョージ・カニング外相(のち首相)の肝煎りで海外での国教会の活動が強化されることになったのです。

国教会への政府補助金がおおはばに増額され、カリブには2ヶ所の国教会監督管区が新設されました。イギリス政府にしてみれば「我が国の顔である国教会の皆さん、もう少ししっかりしてもらわないと困りますよ。政府も応援しますから」ということだったのでしょう。

ふたつの新しい管区は、ジャマイカ、バハマ、イギリス領ホンジュラス(現ベリーズ)を所掌する管区と、バルバドス、リーワード諸島、トリニダード、イギリス領ギアナを所掌する管区で、それぞれに若くて優秀な司教が派遣されました。

1825年にバルバドスに着任したのはウィリアム・ハート・コールリッジ(1789〜1849年)という司教でした。以降、コールリッジは管区の本部とされたバルバドスに腰をすえて、担当地域における国教会の立て直しと奴隷の教化に取り組むこととなります。

奴隷の教化よりも先にすべきなのは、国教会聖職者とプランテーション領主の意識改革であることに気づいていた彼は、島の国教会聖職者たちにむけてこう語ります。

「言うまでもないことですが、奴隷の心の状況を改善するためにはプランテーション領主の影響力をできるかぎり伴わせなければなりません。あらゆる魂は神の所有物であり、皆さん(聖職者)は自らの教区のすべての魂の面倒を見なければなりません。領主の魂も奴隷の魂も、ひとしく扱われなければならないのです」

コールリッジ司教の在任中、島の聖職者と礼拝所の数が大きく増やされました。業績不振の地方支店に喝をいれるため本社から送り込まれたこのエースの指示で、部下たちとしても矢が降ろうが鉄砲が降ろうが言われたことをやらざるを得なくなります。非白人や奴隷を対象にした教化活動は目にみえて活発になりました。

奴隷を啓蒙することに対する白人支配層のアレルギー体質をなおすには子供の頃からの教育が大切だと考えていたコールリッジは教育の普及にも力をそそぎました。彼がバルバドスに来た時点で、島には学校は8校しかなく総生徒数は500人でした。その中で非白人が通うことを許される学校は、前述のコドリントン・カレッジをふくめて2校のみでした。

しかし、コールリッジ司教在職期間の終わり頃には、教会付設の寺子屋的な学校も入れれば80校以上の学校が建てられており、このなかには奴隷の女児を対象とする学校も含まれていました。総生徒数は7000人にまで増えていました。

1831年、バルバドスはハリケーンに襲われます。当時は木造も多かった教会や学校の建物の多くが甚大な被害を受けました。コールリッジは不眠不休で修復作業の陣頭指揮をとり、その熱心さはのちのちまでの語り草になるほどでした。

彼のこのような努力によって奴隷のキリスト教化が急速に進みます。奴隷たちのあいだに「国教会は自分たちのことも気にかけて大事にしてくれる教会なのだ」という認識が芽生えてきたからです。

こうして国教会は奴隷にとっても主要な宗派となっていきます。奴隷が教会に出入りしたり、その子供たちが学校に通ったりすることが当たり前になるにはまだほど遠かったのですが、それに対する白人たちの抵抗感も、以前に比べればかなり緩和されました。

宗主国イギリスでの奴隷制廃止法成立によって、バルバドスで2世紀以上にわたって続いてきた過酷な奴隷制が終わりを迎えたとき、奴隷解放が混乱なく実現した背景のひとつには、コールリッジによる島の国教会改革があったのです。

解放の日のようすを彼はこう記しています。

「80万人(註4)の人間が昨夜は奴隷として眠りに着いた。今朝、その人たちは私たちと同じ自由な人間として目を覚ました。このような場合にあっては、ある種の感情の爆発というものが予想されないではなかった。しかし公共の平穏を乱すような群衆などはいっさい生じなかった。人々の集まりはあったが、それは父なる神に祈る場所に老若男女が集まったものだ。私がとりわけ嬉しく感じたのは、この記念すべき日の集会に参加した4000人近くの人々のうち3000人が、解放された黒人たちであったということだ。そして、それはこの上なく秩序立ち敬虔で、針が落ちる音すら聞こえるほどに静寂な集会であった」(註5)

宗教の面からバルバドスでの奴隷制廃止を軟着陸にみちびいたコールリッジ司教はこの島で16年を過ごし、1841年に病をえてイギリスに戻り、翌年60歳で亡くなりました。

(イギリス国教会のコールリッジ司教(Photo by: Christ Church, University of Oxford))

イギリス奴隷制廃止法が成立したあと、バルバドスほかの植民地では1834年8月1日をもってこの法が発効し、奴隷が解放されることになります。

このとき、イギリス政府からは賠償金が支払われました。

と言っても勘ちがいは禁物で、これまで虐げられてきた奴隷たちにお金が払われたわけではありません。賠償金は、国の方針で奴隷を手放すことになり「私有財産権の侵害」をこうむった人たち、つまり奴隷の所有者たちへの損失補填として支払われたのです。

イギリス政府がカリブ植民地の奴隷所有者に支払った総額は当時の金額で2000万ポンドでした。現在の米ドルに直すと、およそ200億ドルに相当すると考えられています。

バルバドスの奴隷所有者たちには、このうちの約172万ポンドが支払われました。カリブ全体の1割弱が割り当てられたということになります。これはバルバドスがカリブ・イギリス植民地全体に占める面積の比率にくらべずっと大きな割合を占めているという計算になります。土地が平坦で人口密度が高かったこの島では、奴隷人口が多く、労働集約的なプランテーション経営が栄えていたことを裏付ける数字といえるでしょう。

ところで、2000万ポンドという賠償総額は、当時のイギリスの年間国家収入のおよそ4割に達する額でした。この巨額のカネをいっぺんに捻出することができなかったイギリス政府は 費用を工面するために大富豪が経営するいくつかの銀行から借り入れをおこなっています。

その銀行のひとつに、ネイサン・メイヤー・ロスチャイルドによって19世紀はじめに設立され、イギリスの名門投資銀行として現在まで続く「N・M・ロスチャイルド&サンズ」がありました。

2009年、この銀行が昔、奴隷制に関連した事業から利益を得ていたことがマスコミの取り上げるところとなります。銀行はすかさずプレスリリースを出して「当行が忌まわしい奴隷制に関連があったことをきわめて遺憾に思います」と表明しました(註6)。

ただ、プレスリリースを最後まで読むと「当行創立者のネイサン・メイヤー・ロスチャイルド自身がイギリス政府にローン貸出しをして奴隷所有者への賠償金支払いを促進したことが奴隷制の廃止を早めました」という自慢話で終わっています。モノは言いようです。

この銀行をふくむ債権者にイギリス政府が利子と手数料をつけて借金を返し終わったのは、なんと2015年。デービッド・キャメロン政権の時代でした。借金返済の原資は、いうまでもなくイギリス国民の税金でした。納税者のなかには、かつて奴隷だった人々の子孫も含まれています。

<奴隷制の延長戦――奉公人制度>

奴隷制廃止法で奴隷が解放されたと前述しましたが、じつは「真の解放」までにはもうひとつ越えなければならないハードルがありました。

解放が実施に移されたその日から、「奉公人制度(アプレンティスシップ)」という新しい取り組みが始められたのです。

イギリス政府は奴隷制廃止にこぎつけたものの、いくつかの問題がありました。自由民になる元奴隷たちはどこに住んでどうやって生計を立てればいいのか。砂糖キビ・プランテーションは働き手をどう確保すればいいのか。そもそもそれまでプランテーションで働いたことしかない元奴隷たちがいきなり外に放り出されて大丈夫なのか。社会の混乱が起きて治安が乱れたりはしないか、といった懸念が生じたのです。

そこでイギリス政府がひねり出したのが奉公人制度でした。

これは「プランテーション領主の所有物だった奴隷が完全に自由民となるまでの一定の期間、プランテーションにとどまって年季奉公する。それによって移行期のプランテーションの労働力を確保すると同時に、その間に元奴隷たちが将来の職探しに必要な技量と、自由民としての常識や責任感を身につける」ことを目的とする制度でした。

奉公人制度の運用は、各植民地ごとの裁量にある程度まかされていたのですが、おおむね次のような内容でした。

― 身体を拘束する器具の使用は永久に廃止される。

― 6歳以下の奴隷は即時、完全に解放される。

― 7歳以上の者については、奉公労働の期間をもうける。その期間は屋外労働をする者については6年間、屋内労働をする者については4年間とする。

― 奉公人の1週間の労働時間は45時間とし、この労働時間のうち4分の3はプランテーションのための無償奉公とする。ただし日曜日の労働は廃止される。

― それ以外の時間については、奉公人は別のプランテーションで働いて労賃を得てもよいし、日雇い先を見つけるなり、休息するなり、自分の意思で過ごすことができる。

― 奉公人は自分で所定の金額を支払えば、奉公年季終了前にも自由民の身分を買うことができる。

― 奉公制度が適切に運用されることを確保するために、イギリス政府により雇用された特別執政官が任命される。

今ここに、「いや、しかしちょっと待てよ。拘束具や児童労働はべつとして、週45時間労働で日曜労働禁止という職場環境は、おれが長年働いていた霞が関の官庁街よりよほどマシではないのか?毎月100時間以上サービス残業していた時期もあったし」と思いながらこれを書いている筆者がいます。でも「プランテーションで働くというのは大変な重労働だから、やっぱり単純に比べたら元奴隷の皆さんに失礼か」と思う自分もいます・・・。

ともかく要するに奉公人制度というのは労働時間のほとんどをタダ働きで丁稚奉公しろということなのでした。

この苦肉の策はしかし、元奴隷にもプランテーション領主にもきわめて評判が悪かったのです。

元奴隷たちにしてみれば、当然のことながら、長時間の無償労働をしいられるこの制度は単に「形を変えた奴隷制」と映りました。――解放された以上は、働いた分なるべく多くの賃金を払ってくれる雇い先を自分で見つけたほうがいいし、ましてや度をこえたサービス残業は勘弁してほしい――と、こういうことでした。

いっぽう、プランテーション領主たちは、好きなだけコキ使うことができなくなった元奴隷たちを領地の中にとどめおいて衣食住の面倒をみるよりも、必要な時に必要なだけの自由民を雇って賃金を払うほうが採算がとれる――経費のかかる正規雇用を大量にかかえるより派遣さんを雇ったほうがよい――と考えたわけです。

カリブのイギリス植民地のなかでも、ジャマイカ、トリニダード、イギリス領ギアナなどは面積が広く未開墾地が豊富にあったので、元奴隷が土地を手に入れて自作農化する余地がありました。また砂糖キビのほかにも多様な農産物が栽培されていたため、その流通経路に乗っかって商売をはじめたりする可能性もひらけていました。ですから、大きな植民地では、奴隷たちが新しい職能を身につけるためのバッファー期間としての奉公人制度には一定の存在意義があったのです。

いっぽう、バルバドスのように面積が小さくて、元奴隷には解放後も既存の砂糖キビ・プランテーションのほかには働き口がほとんどなかった植民地では、奉公人制度は大した意味をもたなかったのです。(セントキッツやアンティグアといった他の小さな島々でも事情は同じで、とくに小さなアンティグアでは、それが最初から分かっていたため、そもそも奉公人制度は採用されませんでした。)

こういう事情から、奉公人制度監視のためにバルバドスにやってきた特別執政官――すなわち“労働基準監督官“――のもとには、プランテーション領主からも奉公人からも苦情や陳情が殺到します。そのため、この制度は屋外・屋内奉公人ともに4年後に完全に廃止されました。

4年前に奴隷制が廃止されたときには、驚くほど静かにその日を迎えた奴隷たちだったのですが、奉公人制度が廃止された1838年8月1日、ついに真の自由民となった彼らは歌い踊って盛大に祝ったということです。

こうしてバルバドスのアフリカ系の人々は奴隷制というくびきから解放されました。しかし、彼らを待ちうけていたのが決して“お花畑“のような世界でなかったのは言うまでもありません(註7)。

プランテーションの中の生活しか知らず、自分の意思とは関係なく白人の「マスター」に命じられる仕事をするしかなかったこの人たちは、十分な教育も訓練も経ないまま、労働力を商品として売買する近代資本主義の荒波のなかに放り込まれました。

彼らは、この植民地島でみずからの運命を自力で切り拓いて行くこととなったのです。

(17世紀半ばに建てられたドラックス・ホール・プランテーションの居館(Photo by: Colonial Architecture Project))

2020年12月19日、バルバドスの新聞「サタデー・サン」紙に“ドラックス・ホールのオーナー、賠償に反対する“と題する次のような記事が載りました。

「・・・イギリス保守党議員のリチャード・ドラックス氏は、621エーカーのドラックス・ホールにおける奴隷制でもたらされた損害への賠償を求めるバルバドス、ジャマイカ、イギリスの人々からの厳しい声に直面している。

ドラックス・ホールは400年ほど前のイギリス領最初の砂糖キビ・プランテーションで、その価値は470万ポンド(約1250万バルバドスドル)と見積もられている。

しかし、今週いくつかのイギリス・メディアに取り上げられた62歳のドラックス氏は、賠償金を払うべきとは考えていないようだ。

メディアによると、ドラックス氏は2017年に他界した父親から、バルバドスにあるこのプランテーション地所を相続し、登記し税金を払っている。彼の先祖であるジェームズ・ドラックスが航海ののちにバルバドスに辿り着いて20年後、1650年頃に建てたドラックス・ホールの館は西半球で最古の住居のひとつだ。

イギリスのデイリーメール紙によると、サウス・ドーセットを地盤とするドラックス氏の先祖は1640年から1836年までこのプランテーションを経営していたのだが、同氏は『私は西インド諸島の奴隷貿易についてよく承知しており、自分の遠い先祖が果たした役割を非常に残念に思っている。しかしながら、数百年前に起きたことに責任を取ることはだれにもできない。これは国の歴史なのであり、私たちは皆、そこから学ばねばならない』と述べた。

カリブ共同体(カリコム)の賠償委員会委員長である西インド諸島大学副総長ヒラリー・ベックルス教授は、イギリス・サンデーミラー紙にこう語っている。

『黒人の命が大切なのはイギリスの奴隷所有者たちが巨額のカネを稼ぐ時だけで、ドラックス家は他のどのエリート家系よりも長い間そうしてきた。私はドラックス・ホールの敷地を車で回ったことがあるが、墓標のない墓地を擁する大量殺戮の地にいるかのような気持ちになった。砂糖と黒人の死が一体となっているのだ。この土地の所有者であり相続人であるリチャード・ドラックスがそれは自分には関係ないと言っているが、答えになっていない。彼らは損害賠償を払うべきなのだ。バルバドスとジャマイカの人々は賠償を受ける資格をもっている』

ベックルス教授はさらに、ドラックス家の奴隷ビジネスで、奴隷化された人々延べ3万人が死んだと指摘する。

・・・・4人の子供の父親であるリチャード・ドラックス氏は、貴族の家柄だと分かる自分の4語から成るフルネームを使わないようにして“貴族のルーツを隠そうとした“と、2009年に、政治的ライバルに批判されたことがある。

元職業軍人でありBBCのジャーナリストでもあった同氏は、1万3870エーカー、1億5千万ポンド相当の土地を持ち、個人としてはドーセット最大の地主である。彼はまた、ドーセットに『チャーボロー館』という邸宅を有し、ロングバートン侯という爵位を持っている」

カリブ地域では近年、かつてのプランテーション領主の子孫や旧植民地宗主国に“落としまえ“をつけてもらおうではないかという動きが活発化しています。これを「賠償運動(レパレーション・ムーブメント)」といいます。

記事中のジェームズ・ドラックスは、17世紀前半、イギリスの植民地になって間もないバルバドスに入植し、島中央部のセントジョージ教区に「ドラックス・ホール」という大プランテーションを築いた人物です。

ドラックス・ホールはバルバドスのみならずカリブ地域全体のなかでも多くの奴隷を使役する有数の砂糖キビ・プランテーションだったことで知られます。そのためジェームズ・ドラックスは、カリブ砂糖産業のパイオニアにしてプランテーション貴族の草分け的存在として、バルバドスの歴史の本にもしばしば登場する人物です。記事のなかにジャマイカへの言及があるのは、おそらくドラックス家がジャマイカでも植民地ビジネスをしていたからでしょう。

記事で糾弾されているリチャード・ドラックス氏はジェームズの直系の子孫です。この人は現在、イギリス議会下院の議員なのですが、バルバドスにある先祖代々のプランテーションの土地を、さっさと手放しておけばよかったものを、いまだに所有していたがために槍玉に上がってしまったのです(註8)。

数百年前にご先祖様がプランテーション奴隷を使役していたからといって今さら賠償金を払えと迫られてもなぁ・・・と、このイギリスの大富豪氏のことを気の毒に思わないでもないのですが、奴隷制が残した爪痕というのはそれだけ深いものだということなのでしょう。

記事に出てくる「カリコム賠償委員会」(カリコム・レパレーション・コミッション:CRC)は、かつて多くのアフリカ人を奴隷として酷使し巨万の富を手にしたイギリスをはじめとするヨーロッパ諸国の責任を追求し、賠償を求めるために2013年に設立されました。

けれども、容易に想像できるように、この問題の根はあまりにも深く、そして複雑であるため、どの国の誰が、誰に対して、どういう形で、どれだけの賠償がなされるべきかなどについて、具体的な方向性はまだ何も示されていないというのが現状です。

バルバドスのミア・モトリー首相は賠償問題について、イギリスと欧州連合(EU)に向けて次のように呼びかけたことがあります。

「まず最初に謝罪していただきたいと思います。そして、世界のいかなる社会や人種に対しても為してはならないような非道なことが為され、何世紀にもわたり富の収奪と人間への破壊行為がおこなわれたことを認めてもらいたい。かつて植民地を支配していた国々、人々には、悲惨な社会・経済状態のままで自分たちが放置したカリブを、支援する義務があるのだということを認識してほしいのです」(註9)

(第8部「運命を切り拓いた人たち」に続く)

(註1)"The History of the Wesleyan Methodist Missionary Society", Findlay and Holdsworth, 1924

(註2)「ロンドン伝道協会」は1795年にプロテスタントの一派である会衆派教会を主な後援者として設立された組織。

(註3)シュルーズベリー宣教師の後、バルバドスのメソジスト教会はアン・ギル(サラ=アン・ギルとも。1780〜1865年)という有色自由民の女性の奮闘によって守り抜かれました。

若くして未亡人となったアン・ギルはシュルーズベリーの教化で熱心なメソジスト教徒になりました。シュルーズベリー夫妻がやむなく島を去ったあと、彼女は自分の家を礼拝所として開放。国教会の強硬派による迫害や脅迫で命の危険にまで晒されながらも、1825年には新しい教会を建てるためにブリッジタウンのジェームズ通りに所有していた土地を提供するなどして、後世のバルバドスにおけるメソジスト派発展の礎を築きました。

アフリカ系奴隷の子孫にして女性という、当時としては大きなハンデを背負いながら身を賭して信教の自由を守った功績で、アン・ギルは1998年、「バルバドス国民英雄」のひとりに叙せられました。

なお、バルバドス出身で米国を中心に活躍し世界的歌手となったリアーナが2021年に国民英雄に名を連ねるまでは、アン・ギルは10人の国民英雄の中でただ一人の女性でした。

(アン・ギルの肖像画)

(註5)"Barbados Diocesan History", p.38

(註6)2009年7月1日付ロイター通信

(註7)イギリス植民地の奴隷制は廃止されましたが、だからと言って、べつにイギリスの方々が皆、普遍的な人類愛に目醒めたというわけではなかったようです。

たとえば、このころの中国・清朝にはイギリスがインド産アヘンを大量に持ちこんで民衆を麻薬漬けにしていました。清朝政府がアヘン取り締まりを始めると、逆ギレしたイギリスが戦争を仕掛けました(アヘン戦争:1840年)。コテンパンにやられた中国は列強によって半植民地化されていきます。これが、「人道主義」の看板を掲げて奴隷制を廃止したのとちょうど同じ頃に、イギリスが地球の反対側でやっていたことの一例です。

1800年代後半になると、イギリス、フランスをはじめとする西欧列強によるアジア・アフリカの分割と植民地化が進み、異人種・異教徒に対する支配と搾取の総仕上げが行われることとなったのは周知のとおりです。

(註8)リチャード・ドラックスに加え、最近では、オスカー賞候補になったこともあるイギリスの有名俳優ベネディクト・カンバーバッチが、その先祖がバルバドスの砂糖キビ・プランテーション領主だったという理由で賠償運動団体のやりだまに上げられたりしています。カンバーバッチの先祖は18世紀前半からバルバドス北東部のセントアンドリュー教区でプランテーションを経営し、多くの奴隷を所有していたとされます。(2022年12月31日付 Sky News)

(註9)2020年7月7日付のバルバドス日刊紙「ネーション」中の記事より引用。

(本稿は筆者の個人的な見解をまとめたものであり,筆者が属する組織の見解を示すものではありません。)

WHAT'S NEW

- 2025.10.23 INFORMATION

令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。

- 2025.10.16 EVENTS

太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。

- 2025.10.14 INFORMATION

役員一覧を更新しました。

- 2025.10.14 INFORMATION

令和6年度事業報告書・決算報告書を更新しました。

- 2025.10.8 PROJECTS

【APICだより】2024年度「太平洋・カリブ学生招待計画」参加者が大阪・関西万博のスタッフとして再来日を更新しました。

- 2025.9.26 EVENTS

バヌアツにてPICとの初の合同環境セミナーを開催を更新しました。

- 2025.9.22 SCHOLARSHIP

第10期ザビエル留学生と第3期UWI留学生が上智大学/大学院に入学を更新しました。

- 2025.9.19 SCHOLARSHIP

第1期UWI留学生が上智大学大学院を卒業を更新しました。

- 2025.9.18 EVENTS

第420回早朝国際情勢講演会を更新しました。